Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich

260 Lesepunkte sammeln

260 Lesepunkte sammeln

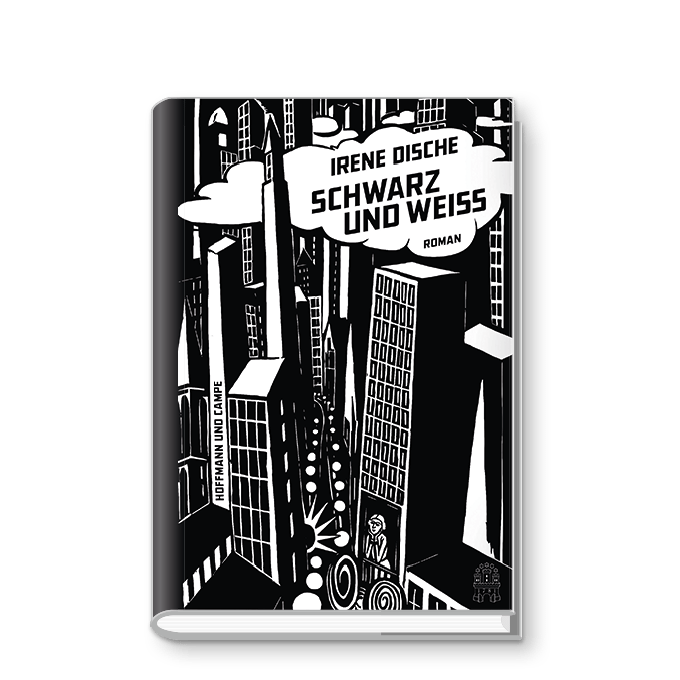

Als begnadete Erzählerin wurde Irene Dische schon um 1990 mit „Fromme Lügen“ und „Großmama packt aus“ bekannt. Nun übertrifft sich die Meisterin der feinen Ironie und subtilen Psychologie selbst. Ihr neuer Roman ist unverwechselbar Dische und zugleich eine fulminante Überraschung: „Schwarz und Weiß“ entwickelt sich vom New Yorker Familiendrama zwischen Bohèmeparty und Psychiater zum Gesellschaftsporträt zwischen individuellen Träumen und sozialen Realitäten. Vor allem aber ist es das Psychogramm einer Liebe, die allen Konventionen trotzt.

Seit 1977, also seit inzwischen vier Jahrzehnten, haben Sie zwei Wohnsitze: einen in Rhinebeck / New York und einen in Berlin. Wie kam es dazu?

Das New Yorker Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, trug den Spitznamen „Das Vierte Reich“. Ein Großteil der Bewohner sprach Deutsch – fast alle waren in den 1930er Jahren aus Europa geflüchtet. Englisch habe ich erst im Kindergarten gelernt. Weil meine Eltern sich weigerten, einen Fernseher anzuschaffen, war ich von der Versorgung mit amerikanischer Kultur abgeschnitten … In Harvard habe ich dann deutsche Literatur studiert. Mit Ende Zwanzig zog ich in das noch vom Krieg gezeichnete Berlin, heiratete einen Deutschen und bekam zwei deutsche Kinder. Eine Aufenthaltserlaubnis habe ich nie beantragt, stattdessen die Staatsbürgerschaft.

Mit welchem Ergebnis?

Zwei Mal wurde der Antrag abgelehnt. Und zwei Mal wurde ich wegen „Verstoßes gegen das Ausländergesetz“ angeklagt. Von meinen ostdeutschen Kollegen hatte ich gelernt, dass man offiziell wirkende Schreiben wegwerfen sollte, ohne sie zu öffnen. Mein Mann war Anwalt und schimpfte, wenn er die blauen ungeöffneten Umschläge im Müll fand. Er las sie mir laut vor. Ich erinnere mich, dass im letzten Schreiben mit Abschiebung gedroht wurde. Aber damals brauchte man nur für einen Abend über den Checkpoint Charlie nach Ost-Berlin zu fahren – und bekam ein neues dreimonatiges Touristenvisum. Das machte ich, bis die Mauer fiel.

Und New York?

Als ich wieder regelmäßiger nach New York zurückkehrte, ließ ich mich schließlich für einen Teil des Jahres in Rhinebeck nieder, einem idyllischen Dorf nördlich der Stadt …

Wo fühlen Sie sich zuhause?

Die Österreicher haben mir Staatsbürgerschaft gewährt. Ich bin also EU-Angehörige und kann reisen, wie ich will. Das Leben im Spagat zwischen zwei Kontinenten birgt ein merkwürdiges Problem: Man ist an keinem Ort mehr zuhause. Wenn ich in New York bin, fehlt mir Berlin schrecklich. Wenn ich in Berlin bin, fehlt mir New York schrecklich. Man leidet also an einer Art permanenter, wenn auch luxuriöser Sehnsucht nach Heimat.

Viele Leser denken bei Ihrem Namen sofort an Ihren Erfolgsroman „Großmutter packt aus“. Diese Geschichte einer deutsch-amerikanischen und jüdisch-katholischen Familie wurde von nicht wenigen Lesern als Ihre eigene Familiengeschichte verstanden – oder als literarisches Rätsel um Ihre Familiengeschichte. Worum ging es Ihnen selbst?

Ich wollte meine Autobiografie schreiben. Und habe mich dabei ertappt, wie ich über mich selbst log und versuchte, die verworrenen Teile in eine Ordnung zu bringen. Also beschloss ich, jemanden für mich schreiben zu lassen, jemanden der mich gut kannte, mich aber leidenschaftslos, ja sogar kritisch sah. Meine Großmutter war perfekt. Sie war zwanzig Jahre tot, hatte alle Zeit der Welt und war nie der Schmeichelei zugetan. Am Ende nahm sie in der Biografie, die sie über mich schrieb, einen ebenso zentralen Platz ein wie im Leben selbst.

Der Titel Ihres Romans „Schwarz und Weiß“ spricht ein Hauptthema an. Worum geht es Ihnen genau?

Eigentlich ging es mir um Gut und Böse. Ich glaube da an einen Unterschied. Es ging mir um die Frage, warum das Versprechen der Ehe – zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Zeiten – für nichtig erklärt wird, wenn einer der beiden Partner böse ist. Die Geschichte enthält viele Extreme – den Norden und den Süden, Hillary-Wähler und Trump-Wähler.

„Die Geschichte enthält viele Extreme“

Duke, die männliche Hauptfigur in Ihrem Roman, sitzt zwischen den Stühlen, was die Hauptfarbe anbelangt.

Mich hat die ultimative Einwanderung interessiert: dass jemand, der nirgends hingehört – Duke ist weder schwarz noch weiß – zum New Yorker Snob wird. Wird seine Herkunft unsichtbar? Passt sich sein Moralkodex an?

Die Herkunft von Duke wird zurückgeführt bis zu Thomas Jefferson. Über Jefferson kommen wir in dessen Geburts- und Sterbeort Charlottesville, der aktuell durch rassistische Ausschreitungen auffällt. Typisch für die Südstaaten, klagt der berühmteste Bürger der Stadt, Ihr Schriftstellerkollege John Grisham. Was sagen Sie?

Der weiße Hass, der in Charlottesville zu Tage tritt, ist nicht neu und nicht auf den Süden begrenzt. Man findet ihn auch im Hinterland New Yorks. Lange Zeit war er überall in den USA sichtbar. Mein persönlicher Eindruck, der allerdings nicht wissenschaftlich belegt ist: Der Rassismus hat zwar in New York abgenommen, seit Obama gewählt wurde, aber in ländlichen Gegenden und Kleinstädten ist er unverändert.

Dukes Grund nach New York zu kommen, heißt Lili. Was macht dieses Gegensatzpaar für Sie spannend?

Lili verliebt sich in Duke, weil er anders ist als alle anderen, die sie kennt. Er ist ihr Ticket raus aus der Upper Westside, während sie sein Ticket in diese Gesellschaft hinein ist. Ich glaube, dass sich Duke und Lily wirklich lieben. Duke nimmt sein Ehegelübde ernst. Er liebt Lili und versucht ihr zu helfen, wenn sie aus der Rolle fällt. Er verbietet es sich, sie abzulehnen. Im zeitgenössischen Verständnis von Ehe wird einem Partner das Recht zugesprochen, den anderen zu verlassen, wenn dieser sich schlecht benimmt … Die Frage nach der Liebe kommt gar nicht erst auf. „Schwarz und Weiß“ handelt von wahrer Liebe.

Lilis Eltern geben ihr Bestes, um Duke das Gefühl zu vermitteln, willkommen zu sein. Aus welchen Motiven?

Anfänglich sind Lilis Eltern einfach stolz, sich mit einem schwarzen Schwiegersohn brüsten zu können. Aber bald fühlen sie sich ihm wirklich verbunden. Lilis Mutter Bucky profitiert von Dukes altmodischer Großzügigkeit, seiner Sorge um das Wohlergehen älterer Menschen. Lilis Vater Vladko bemerkt eine ihm selbst ähnliche Empfindsamkeit an Duke. Er wird Duke gegenüber vereinnahmender, als er es je seiner eigenen Tochter gegenüber war.

Duke wird Weintester. Wie kamen Sie denn auf diese Idee?

In den 1970er Jahren freundete ich mich mit einem jungen Schwarzen aus den Slums von Cincinnati an, der einen Sommerjob in einem Weinladen angenommen hatte. Er rauchte nicht und trank nicht. Der Weinhändler stellte ihn aus Spaß ein, bemerkte aber schnell, dass dieser Junge ein unglaubliches Talent für Weine hatte …

Und Sie selbst?

Ich selbst war und bin völlig ungebildet in Sachen Wein, auch nachdem ich mich jahrelang damit beschäftigt habe. Großzügige Hilfe verdanke ich dem überlebenden Weinexperten von „Windows on the World“, dem Restaurant auf dem Dach des World Trade Center. Seine Wein-Biografie stimmt mit der Dukes überein.

Lili, ihre Mutter Bucky und ihr Vater Vladko sind eigentlich keine dreiköpfige, sondern eine sechsköpfige Familie, denn alle drei haben einen eigenen Psychiater, der ihr Leben begleitet wie ein Schatten. Was ist da los? Inwiefern ist Ihr Roman eine Abrechnung mit der Therapiegesellschaft?

Die Therapie scheint zwar nicht in allen, aber in einigen Fällen ein Vehikel der Fehlersuche zu sein: Die Schuld wird anderen zugewiesen, anstatt Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Der Psychiater ersetzt nicht, wie es oft behauptet wird, einen geistlichen Seelsorger. Denn der Priester oder der Rabbi suchen nicht nach Erklärungen. Sie sagen: „Bessere dich.“ Im Gegensatz dazu entlastet ein Psychiater durch Erklärungen. Er erlaubt es dem Patienten, sich selbst als Verletzten zu sehen … In der Einsamkeit New Yorks hat der Psychiater noch eine weitere Funktion, denn er begleitet Menschen durch ihr ganzes Leben. Im Geist ist er immer in der Nähe, er kann in jeder Situation heraufbeschworen werden – das perfekte Kindermädchen, das immer bereit ist, die eigene Seite der Geschichte zu hören, und immer ein offenes Ohr hat, wenn man sich ausheulen will. Wenn ein beliebter Psychiater stirbt, ist seine Beerdigung riesig.

Wie Ihre Romanheldin Lili begannen Sie mit 17, eigene Wege zu gehen. Sie sind als Tramperin gereist. Was waren Ihre wichtigsten Erfahrungen?

Meine Eltern waren jüdische Flüchtlinge, die ihre engsten Verwandten im Holocaust verloren hatten. So wuchs ich in der festen Überzeugung auf, dass die Welt ein extrem gefährlicher Ort ist. Mich plagten Ängste. Ich hatte Angst vor Steckdosen, Lepra, Würmern, Bomben in der U-Bahn, was auch immer. Hinaus in die Welt zu gehen, mit 16, 17, 18 Gefängnisse und Kriegsgebiet zu durchqueren, war ein langgezogener Akt der Angstbewältigung. Es hat funktioniert – aber ich habe es niemals meinen Kindern empfohlen.

Sie lassen unterschiedliche Erzählstimmen zu Wort kommen. Da gibt es z.B. Jutta alias Jo und die Autorin Tilda Johnson. Worauf kommt es Ihnen dabei an?

Die selbstbeherrschte Tilda möchte eine Geschichte erzählen, wie es Autoren eben wollen, weil es eine gute Geschichte ist. Sie hat sie tief berührt. Jo ist ungebildet, vulgär, furchtlos und daher gefährlich für Tilda. Außerdem weiß sie mehr über Duke, der ja ihr Sohn ist, als die Autorin Tilda. Aus Anstand und Angst gesteht Tilda Jo das erste und das letzte Wort des Buches zu.

Tilda Johnson plant eine „authentische Fernsehserie über die Liebesgeschichte zwischen einem Monster und einer Heiligen“. Und was war Ihre Absicht? Was war Ihre Grundidee dieses großen und vielschichtigen Romans?

Ein Heiliger wird lieben und einem Monster vergeben. Ein Heiliger hält die andere Wange hin. Ein richtiger Heiliger wird aber in Versuchung geführt, sonst ist er ein moralischer Langweiler. Am Ende des Buches ist Duke versucht, etwas aus großer Liebe zu tun, das vor dem Gesetz schrecklicher ist, als alles, was seine Frau je getan hat. Er ringt mit der Versuchung. Die Gesellschaft glaubt nicht daran, dass er widerstehen könnte und bestraft ihn ohne Gnade. Die monströse Lili wird auch bestraft, im Privaten, von der rachsüchtigen Jo. Und es stellt sich heraus, dass sogar Tilda Johnson Rache will. Sie übt sie aus, indem sie diese Geschichte erzählt. Der Ausgang ist wohl glücklich, jedenfalls für meine zwei Erzählerinnen.