Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich

220 Lesepunkte sammeln

220 Lesepunkte sammeln

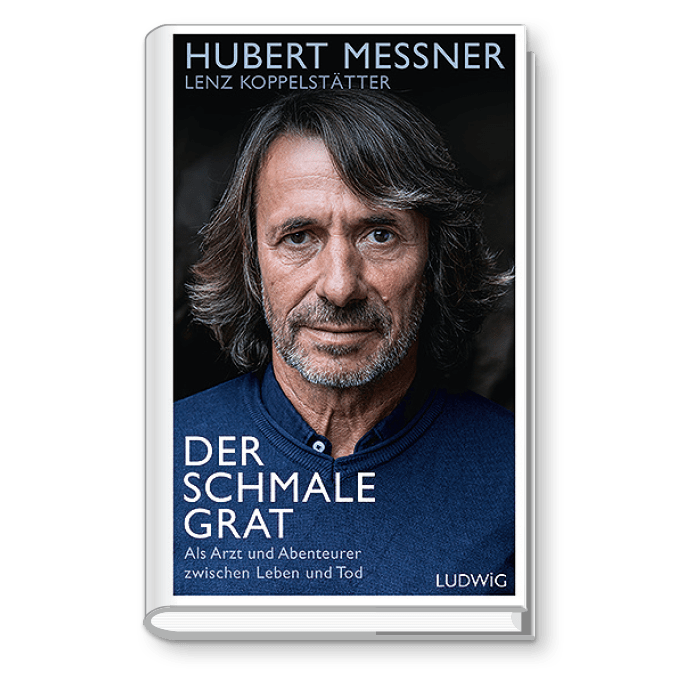

BERGE VERSETZEN, aber nichts erzwingen: Diese Haltung hilft Hubert Messner, wenn es in kritischen Momenten gilt, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das musste er oft: als Chefarzt einer der europaweit führenden Intensivstationen für Neugeborene. Als Vater, dessen ältester Sohn viel zu früh auf die Welt kam. Als Abenteurer an der Seite seines Bruders Reinhold Messner. Seine Gratwanderungen erzählt er spannend und bewegend mit Ko-Autor Lenz Koppelstätter.

Lenz Koppelstätter haben Sie unter dramatischen Umständen kennengelernt. Wie haben Sie die Ausgangssituation in Erinnerung?

Ich habe Lenz Koppelstätter das erste Mal mit seiner Frau am Inkubator seines Sohnes Ilay gesehen und mit ihnen ein Gespräch geführt über die Ängste und Sorgen, die Eltern eines zu früh geborenen Kindes immer haben.

Wie wurde aus dem Notstand ein Gemeinschaftsprojekt?

In der Klinik haben wir nur über den klinischen Verlauf seines kleinen Sohnes gesprochen. Erst einige Monate später, ich hatte in der Zwischenzeit die Abteilung verlassen, hat mich Lenz, der von der Arbeit auf einer Neugeborenen-Intensivstation nachhaltig beeindruckt war und meine Biografie kannte, für ein gemeinsames Buchprojekt kontaktiert. Er meinte, dass ich nicht nur über eine Neugeborenen-Intensivstation, sondern auch über meine Abenteuer viele Geschichten erzählen könnte. Ich lehnte zunächst ab, versprach aber darüber nachzudenken. Nach sechs Monaten meldete er sich wieder und ich sagte, nachdem ich in der Zwischenzeit seine Biografie kannte, spontan zu. Lenz, erfahren als Journalist und Autor, war mir eine große Stütze in meinen ersten Schritten als Geschichtenerzähler, er hat mich gefördert aber auch gefordert.

„Die Koppelstätters hatten großes Vertrauen …“

Die Erlebnisse der Koppelstätters als junge Eltern und die Entwicklung Ilays fließen in Ihr Buch ein. Was symbolisieren diese Erfahrungen?

Für mich sind die Erfahrungen der Koppelstätters als junge Eltern, ihre Ängste, ihre Hilflosigkeit, Verwirrung, Unsicherheit, aber auch ihr großes Vertrauen, ihre Hoffnung und ihre Emotionalität stellvertretend für alle Eltern von Frühchen. Und die Geschichte von Ilay verbindet als roter Faden die verschiedenen Kapitel.

Bereits als ganz junger Arzt haben Sie für sich festgestellt, dass die Station der Frühchen Ihre Welt ist. Warum liegt Ihnen die Spezialisierung auf die Kleinsten schon immer am Herzen?

Die Station der Frühgeborenen war damals noch ein sehr junges Fachgebiet, voller Enthusiasmus, in großer Aufbruchsstimmung, mit der Möglichkeit zu gestalten, die Station weiterzuentwickeln. Eine Spezialisierung ist notwendig aufgrund der ganzheitlichen Herangehensweise an diese Kinder, insbesondere in Bezug auf all die ethischen Problematiken an der Grenze der Überlebensfähigkeit.

Welche Idealvorstellung hat Sie geleitet, als Sie am Klinikum Bozen Chefarzt der Neugeborenen-Abteilung wurden und sich unermüdlich für Verbesserungen einsetzten? Was sind für Sie die wesentlichen Fortschritte?

Es war die Vorstellung, im Rahmen einer modernen Neugeborenen-Intensivstation Grenzen zu verschieben und dabei nicht nur die Mortalität, sondern vor allem die möglichen Beeinträchtigungen der Kleinsten zu senken und damit ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Fortschritte waren nicht nur technologischer Natur, die Kleinen wurden zusammen mit ihren Eltern zum Mittelpunkt unseres Tuns, die Station wurde nach außen geöffnet und die Eltern in die Entscheidungsprozesse miteingebunden.

„Gratwanderung der großen kleinen Kämpfer.“

Was fasziniert Sie auch nach 40 Jahren noch immer an Ihrem Fachgebiet?

Dass dort das kleine Leben beginnt, die vielen kleinen Schicksale, die Gratwanderung der großen kleinen Kämpfer. Diese zu begleiten war ein großes Glück für mich.

Schon lange zählen Sie zu den verdientesten Neonatologen, d.h. Medizinern für Neugeborene. Dennoch stellen Sie in Ihrem Buch nicht Ihre großen Glanzleistungen in den Vordergrund. Worauf kommt es Ihnen stattdessen an?

Eine Arbeit auf einer NG-Intensivstation ist nur in einem großen Team mit vielen helfenden Händen möglich. Mit Ärzten, Pfleger/Innen, Psychologen, Logopäden, Physiotherapeuten, Verwaltungspersonal und Raumpflegern, die sich gegenseitig unterstützen, motivieren, hinterfragen und sich für jedes Kind, das die Abteilung verlässt, auch freuen können. Und um ein totes Kind trauern.

Sie versetzen sich zurück in den 27-jährigen Arzt, der Sie 1980 waren, als Sie im Bozener Klinikum vergeblich um das Leben der kleinen Anna kämpften und mit sich ins Gericht gingen. Was sprach dafür, Ihr Buch mit dieser Erfahrung zu beginnen?

Weil es für jeden ein einschneidendes Erlebnis ist, weil der Tod als solcher im Medizinstudium nicht vorkommt und kein junger Arzt darauf vorbereitet wird. Es kann dein ganzes Leben und dein ärztliches Tun beeinflussen, wenn man dich nicht auffängt.

Was haben Sie aus dieser ersten als medizinische Niederlage empfundenen Erfahrung gelernt? Wer oder was hat Ihnen am meisten geholfen?

Den Umgang mit dem Tod kann man nicht lernen, er fühlt sich nicht gut an, aber er ist kein persönliches Versagen und das muss man lernen … Viel wichtiger ist es zu lernen, die Kleinen im Sterben zu unterstützen und zu begleiten und dabei die Stille, die Verzweiflung, den Tod zu ertragen. Der Tod gehört zum Leben. Das bewusste Erleben des Sterbens, das Zulassen von Emotionen ist dabei eine große Hilfe.

„Das Vertrauen hat Alex ins Leben geführt.“

Auch als Vater haben Sie Erfahrung mit Frühchen – durch den Ältesten Ihrer drei Söhne. Wie hat die persönliche Betroffenheit als Vater Sie als Mediziner beeinflusst?

Mein Sohn Alex ist 1996 in der 29. Schwangerschaftswoche nach einem Blasensprung in der 25. Schwangerschaftswoche mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. 1200 Gramm. Die Komplikationen im klinischen Verlauf haben mich als Arzt stark gefordert, als Vater zerrissen zwischen Rationalität und Emotionalität. Plötzlich stand die Unsicherheit, die Sorge um den Kleinen im Raum und die Angst, beim eigenen Kind zu versagen. Das Vertrauen meiner Frau in ihr kleines Kind war ungebrochen und hat Alex ins Leben geführt. Ich habe dabei gelernt, mich viel besser in die Eltern hineinzufühlen, ihre Emotionalität aufzufangen und den Kleinen zu vertrauen.

Überhaupt schreiben Sie Ihr Buch nicht nur aus der Sicht des renommierten Mediziners, sondern Sie lassen auch vielfach einfließen, was Sie am eigenen Leib erfahren haben. Was lässt Ihnen die persönlichen Einblicke wichtig erscheinen?

Die Erfahrungen und besonders die prägenden Erlebnisse in meinem Leben, die ich im Buch zu beschreiben versuche, wirken sich immer auch auf die berufliche Tätigkeit aus, auf die Gratwanderungen zwischen deinem Handeln und deinen persönlichen Wertvorstellungen.

Zu Ihren drastischen Erlebnissen gehört ein Unfall im Rettungswagen – einschließlich fliegendem Rollenwechsel. Was ist da alles mit Ihnen passiert?

Plötzlich war der Gedanke der jugendlichen Unsterblichkeit dahin. Ich war plötzlich auf der anderen Seite, ein Patient, ausgeliefert einem Betreuungssystem, das paternalistische Züge hatte, entmündigt und verloren.

Was waren für Sie die gravierendsten Erfahrungen als Patient und welche Auswirkungen hatte das auf Ihre Laufbahn als Mediziner?

Ich habe versucht, meinen Patienten und deren Eltern dieses Mit-sich-allein-sein, diese Ausgesetztheit, diese Hilflosigkeit abzunehmen und ihnen immer auf Augenhöhe zu begegnen.

Den Unfall, die Folgen und den weiten Weg, wieder auf die Beine zu kommen, schildern Sie mit Anspielung auf Kafkas Käfer und unter der Kapitelüberschrift „Biene Maja“. Das ist vielleicht auch, aber nicht nur Galgenhumor, oder? Was steckt dahinter?

Ich fühlte mich in einem Streckapparat auf dem Rücken liegend wie Gregor Samsa, Kafkas Käfer, gefangen in einem Zimmer und in der Vorstellung, dass ich zu Hause keinen Aufzug hatte und auf Hilfe angewiesen sein würde. Ich hatte über Monate einen Gipsverband vom Kopf bis zum Becken. Deshalb bezeichneten mich die Kinder auf meinen langen Spaziergängen als „Biene Maja“. Ich sah wirklich so aus und das Kinderlachen darüber war für mich Lebensfreude.

„Mein Credo: Zeit haben für jeden Patienten!“

Wie würden Sie Ihre Berufsauffassung beschreiben?

Arzt sein als Berufung, Zeit haben für jeden Patienten, war mein Credo.

Aufgewachsen sind Sie in Südtirol mit den Dolomiten vor der Haustür. Wann und wie haben Sie Ihren Sportsgeist entdeckt?

Ich hatte von klein auf das Bedürfnis, mich zu bewegen, zu laufen, hoch hinauf zu steigen, jeden möglichen Sport zu versuchen. Gekraxelt bin ich zunächst an unserer Hausmauer, dann an der Friedhofsmauer, später an den kleinen Felsen auf der Alm und schließlich in den Geislerspitzen zusammen mit meinen Brüdern.

Was macht für Sie das Bergsteigen zur Schule des Lebens?

Es ist die Herausforderung, das Ungewisse, aber auch die notwendige Vorbereitung, das Durchhaltevermögen, das Ziel zu erreichen, aber auch das Umkehren in Kauf zu nehmen.

„Grenzerfahrungen binden aneinander.“

Mit Ihrem Bruder Reinhold Messner sind Sie viel unterwegs. Welche Rollenverteilung hat sich bewährt?

Jeder hat seine Rolle nach seinen Fähigkeiten eingenommen. Reinhold die Logistik, die Öffentlichkeitsarbeit, das Sponsoring, ich den medizinischen Teil, die Ernährung, das Training. Auf dem Weg selbst war jeder für sich selbst verantwortlich, auch wenn Reinhold insgeheim in Extremsituationen sich für mich verantwortlich fühlte. Wir hatten Erfolg, weil wir uns strikt daran gehalten haben. Die gemeinsamen Grenzerfahrungen zeigen dein verstecktes Ich, man lernt vieles über sich selbst und den anderen und das eigene Handlungsmuster. Grenzerfahrungen binden dich ganz unbewusst aneinander.

Zum Schicksalsberg wurde für die Familie Messner der Nanga Parbat, der als gefährlichster Berg der Welt gilt. Welche Bedeutung hat er für Sie persönlich und wie gehen Sie mit den Familienerfahrungen um?

Der Nanga Parbat hat früh in meinem Leben einen schweren Verlust verursacht: Mein Bruder Günther kehrte vom Berg nicht wieder zurück und durch die Familie ging ein großer Riss. Stille Vorwürfe, Unverständnis, Schweigen belastete die Familie. Später war ich selber am Nanga Parbat, verstand vieles und fand meinen Frieden, ebenso meine Geschwister später nach einer gemeinsamen Reise zum Fuße dieses Berges.

Mit Blick auf den Nanga Parbat schreiben Sie: „Ich fühlte mich frei.“ Was umfasst das für Sie? Wie deuten Sie Freiheit für sich?

Ich hatte die Möglichkeit und die Chance, den Nanga Parbat zu besteigen, aber nach einem Kampf mit mir selbst ließ ich mir am Fuß der Wand die Freiheit nicht nehmen, es nicht zu tun. Das Gefühl, frei zu sein, frei von jeglichen Zwängen, Terminen und Verpflichtungen, ist berauschend.

Freier können Sie sich jetzt auch Ihre Zeit einteilen, nachdem Sie Ende 2017 Ihren letzten Arbeitstag im Klinikum Bozen hatten. Welche Aufgaben und Ziele haben Sie sich gesteckt?

Ich arbeite ehrenamtlich an einigen sozialen Projekten, in den Sommermonaten zeitweise auf einem abgelegenen steilen Bergbauernhof, gebe mein Wissen in einem Fortbildungsprogramm weiter, treibe Sport und habe endlich Zeit für mich und meine Familie.

In Ihrem Buch zitieren Sie Dichter und Denker – von Kant bis Kafka. Welche Bücher haben für Sie besondere Bedeutung gewonnen?

Ich habe in meinem Leben immer gerne gelesen und ich liebe Bücher, habe aber keine speziellen Autoren, die zu Lebensbegleitern wurden. Je nach Lebensabschnitt waren es verschiedene Bücher, die mich fesselten, berührten, neugierig machten, meinen Horizont erweiterten, andere Sichtweisen zeigten.

Wozu möchten Sie mit „Der schmale Grat“ Ihre Leser ermutigen?

Intensiv zu leben, selbst zu bestimmen, wohin es gehen soll, Herausforderungen anzunehmen, Schwierigkeiten auf dem Weg nicht auszuweichen, offen zu sein für das Unmögliche, das Fremde. Das Glück liegt in der Zufriedenheit!