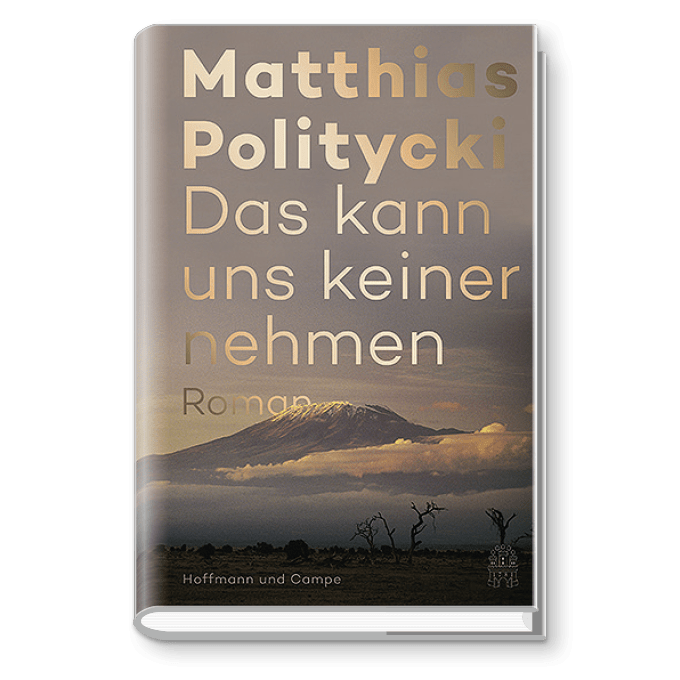

Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich

220 Lesepunkte sammeln

220 Lesepunkte sammeln

DAS REISEN und das Schreiben: Seine großen Leidenschaften gehören für Matthias Politycki untrennbar zusammen und beflügeln sich gegenseitig. Seit seinen ersten Rucksacktouren hat er in gut über 100 Staaten Land und Leute kennengelernt und unterwegs seine Notizbücher mit Inspirationen gefüllt – Stoff für seine grandiose Lyrik und Prosa. Sein neuer Roman spielt in Afrika, wo er um ein Haar gestorben wäre und ihn die Liebe einer Frau gerettet hat. Brillante Erzählkunst!

Seit gut 40 Jahren sind Sie regelmäßig rund um den Globus auf Achse. Was treibt Sie an und um?

Reisen ist für mich praktische Philosophie, sie ergänzt und korrigiert das Nachdenken am heimischen Schreibtisch. Manchmal stellt eine Reise sogar das ganze Weltbild, in dem man’s sich gemütlich gemacht hat, auf den Kopf.

Zu welchen Erkenntnissen führte Sie Ihre praktische Philosophie in Ihrem neuen Roman über Afrika?

Über Afrika gibt es reichlich Vorurteile, neuerdings vor allem gut gemeinte. Von den Einheimischen erfährt man freilich oft etwas, das nicht in unser postkolonial korrektes Weltbild passt. Manches davon kann man allenfalls noch als Fiktion erzählen – und muss es auch.

Welchen Auslöser hatte Ihr Roman?

2018 war ich mit zwei Freunden auf dem Kilimandscharo. Einen der beiden mussten wir in Moshi danach ins Krankenhaus bringen. Ich hatte unheimlich Angst um ihn, die ich ihm verständlich machen wollte. Deshalb fing ich an zu erzählen …

Für intensive und manchmal halsbrecherische Recherchen sind Sie bekannt. Im Fall von „Das kann uns keiner nehmen“ spielen wohl auch unfreiwillige, ziemlich heftige Erfahrungen eine große Rolle. Welche?

Gleich auf meiner ersten Afrikareise 1993 wäre ich fast gestorben – in einem Krankenhaus in Burundi. Erst mein Freund brachte mich 25 Jahre später zum Erzählen.

Seit den dramatischen Erlebnissen von 1993 hat es lange gedauert, bis Sie sich zur literarischen Aufarbeitung entschließen konnten. Was mussten Sie erst noch mit sich selbst ausmachen?

Eine Nahtod-Erfahrung steckt man nicht so schnell weg. Wahrscheinlich musste ich erst mal die andere, die beschwingte Seite von Afrika kennenlernen, um eine ernste Geschichte so heiter wie möglich schreiben zu können.

Wie haben Sie das Schreiben empfunden?

Sobald ich mich einmal dazu durchgerungen hatte, ging es unglaublich leicht und schnell. Vom ersten Satz an hatte ich das ganze Buch wie einen Film vor Augen, Szene für Szene, selbst noch den Abspann.

Ihr Roman beginnt am Kilimandscharo beziehungsweise am Kibo. Was macht für Sie persönlich dessen Faszination aus?

Ich sah den Kibo beim Start zum Kilimandscharo-Marathon als dunklen Schatten vor dem Nachthimmel, unglaublich schwarz, unglaublich riesig. Noch bevor der Startschuss fiel, wusste ich: Um diesen Berg kommst du nicht herum.

„Um diesen Berg kommst du nicht herum!“

Als Schicksalsort hat der Kilimandscharo literarische Tradition, die wohl für die meisten mit Hemingway verbunden ist. Für Sie auch?

Ich verehre Hemingway! Seltsamerweise hat mich „Schnee am Kilimandscharo“ aber weniger beeindruckt, auch beim Wiederlesen nicht. Hemingway hat vom Berg selbst kaum etwas zu erzählen, er war ja auch nie oben.

Ihre zwei Helden treffen zum ersten Mal am Kilimandscharo aufeinander. Warum ausgerechnet an diesem Ort und in dieser Situation?

Sie treffen sich ja nicht auf der Spitze, sondern im Krater. Dort will wirklich kaum einer übernachten. Und man muss mindestens bis zum nächsten Morgen durchhalten, selbst wenn man dort auf jemanden treffen sollte, der einen zur Weißglut treibt.

Auf den ersten Blick prallen da Typen aufeinander, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Wie sehen Sie Hans und Tscharli?

Die beiden repräsentieren ziemlich gut die zwei Extreme unserer gespaltenen Gesellschaft – in Deutschland hätten sie kein einziges Wort miteinander gewechselt. Die Situation zwingt sie, ins Gespräch zu kommen – und plötzlich ist alles ganz anders, als es auf den ersten Blick scheint.

Während der Übernachtung am Kibo lernen Hans und Tscharli das Fürchten. Weswegen?

Minus 20 Grad und Schneesturm reichen da völlig. Es war auch für mich selbst die härteste Nacht meines Lebens.

Mit wem steht Hans eigentlich am meisten auf Kriegsfuß?

Hans ist einer, der sich aufgrund seiner Einstellung sehr schnell über andere empört. Man wird nicht glücklicher dadurch.

Das Zusammentreffen und Kräftemessen von Hans und Tscharli – eher Fluch oder Segen?

Fluch und Segen. Ein Fluch, unter dem sie stellvertretend für uns alle leiden – die zunehmende Polarisierung unserer Gesellschaft. Aber auch ein Segen, denn die beiden zeigen uns, zunächst fast wider Willen, wie wir diesen Fluch überwinden können.

Irgendwann beginnt Hans, sich Notizen zu machen. Genau wie Sie. Was hat es mit Ihren „Braunen Büchern“ auf sich?

Meine „Braunen Bücher“ sind keine Tagebücher, sondern Kalender. Wenn ich mich zum Beispiel dazu entschließe, „Das kann uns keiner nehmen“ zu schreiben, kann ich darin selbst nach Jahrzehnten Details nachlesen, die ich nie zu erfinden wüsste.

In Ihrem Roman ist ganz Tansania auf den Beinen – beim Kilimandscharo-Marathon. Welchen Stellenwert hat das Laufen und vor allem die Langstrecke für Sie persönlich?

Der Marathon hat mich als Schriftsteller unendlich viel gelehrt, vor allem, eine Sache vom Ziel her zu denken, nicht vom Anfang. Auch einen Roman. Das klingt einfach, verändert aber den gesamten Schreibprozess.

Zum Laufen gehört für Tscharli unbedingt das Stolpern, weil man sich sonst nicht ans Limit wagt. Ausrede? Oder eine Lebensphilosophie, die Sie teilen?

Nicht nur das Stolpern gehört für ihn dazu, sondern sogar das Fallen. Wer immer nur in der Komfortzone läuft oder lebt oder schreibt, wird nie über seine Grenzen gehen können.

Tscharli betrachtet Hans als „preußisches Hornbrillenwürschtl“ und Gutmenschen. Inwiefern pflichten sie ihm bei? Ein Körnchen Wahrheit?

Es ist genauso wahr und falsch zugleich wie jeder erste Eindruck – auch derjenige, den Hans vom Tscharli hat. Es geht sehr schnell, sich ein Fehlurteil über seine Mitmenschen zu bilden. Um es zu korrigieren, bedarf es manchmal eines ganzen Romans.

Und Hans ist ziemlich genervt von Tscharlis Sucht nach Selbstinszenierung. Zu Recht?

Den Tscharli kann man entweder hassen oder lieben. Zum Glück haben mir alle meine Testleser gestanden, dass sie ihn lieben.

Die größten Herausforderungen für Hans und Tscharli?

Ihre eingefahrenen Ansichten zu überwinden und noch einmal neu auf Welt und Menschen zu blicken – mit den Augen des jeweils anderen.

Der Poet, der in Ihnen steckt, hatte eine romantische Vorstellung, als er Hans zum ersten Mal nach Afrika schickte …

Afrika, glaube ich, ist ein Kontinent, der uns stärker fordert als alle anderen. Hier können wir viel schneller scheitern als anderswo. Hier können wir aber im Handumdrehen auch Sachen erleben, die andernorts schlicht unmöglich wären. Wenn man einen guten Tag erwischt, lacht man so oft wie in Deutschland im ganzen Monat nicht. Bei all dem Schrecken, den Afrika selbst heute noch haben kann, sollte man den Humor nicht vergessen, den es auch hat, das Kindliche, das Verspielte, das zutiefst Mitmenschliche.

Im Roman landen Ihre Helden früher oder später immer wieder bei Bierverkostungen. Ihr Favorit?

In Afrika natürlich „Kilimandscharo Premium Lager“!

Können Sie eigentlich mit dem Feuerzeug Flaschen öffnen? Wo und dank wem haben sie es gelernt?

Ich habe es erst vor wenigen Jahren gelernt – von Tina Uebel, einer befreundeten Hamburger Schriftstellerin. Bis wir uns alles erzählt haben werden, was wir auf unseren Reisen bisher erlebt haben, müssen noch einige Bierflaschen geöffnet werden.

Was macht das Kronkorken-Springenlassen im Roman so wichtig oder sogar zum Schlüsselerlebnis?

Vielleicht ist es ein Symbol für die Leichtigkeit des Seins. Und zu der hat Hans zu Anfang des Romans gewiss kein Talent. Die Freude über eine perfekte Flaschenöffnung, wie sie der Tscharli beherrscht, ist da immerhin ein Anfang.

Aus Ihrer persönlichen Erfahrung: Was ist auf Reisen das Wichtigste?

Ein Freund, der auch in kritischen Situationen nicht einknickt. Falls man alleine reist, die Fähigkeit, über sich selbst und all die unweigerlichen Niederlagen, die man erleidet, zu lachen.

Am Schluss danken Sie Ihren Weggefährten, von denen einige Namenspaten für Romanfiguren wurden, etwa die Bergführer John und Hamza. Was war Ihnen dabei wichtig?

Schon immer habe ich die „wirkliche Wirklichkeit“ in meinen Texten mit der Fiktion vermischt. Es macht die Erzählung authentischer. Vieles hätte ich gar nicht zu erfinden gewagt, die Wirklichkeit ist oft viel radikaler, schriller, trivialer, unglaublicher als das, was wir uns über sie ausdenken. Abgesehen davon ist es meine Art, mich bei all denen zu bedanken, die mich auf meinen Reisen begleitet und angeregt haben.

Wie verstehen Sie Ihren Roman? Als Freundschaftsgeschichte? Entwicklungsroman? Road-Novel? Afrika-Porträt? Doppelporträt in abenteuerlichen Psychogrammen? Literarischen Selbsterfahrungstrip? Oder ganz anders?

Mein Verleger sagt, ich hätte einen Deutschlandroman in Form eines Afrikaromans geschrieben. Meine Frau sagt, ich hätte einen Liebesroman in Form eines Freundschaftsromans geschrieben. Meine Freunde sagen … Und nun sagen Sie … Wissen Sie, was ich glaube? Sie haben alle recht. Und ich habe es beim Schreiben gar nicht gemerkt.