Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich

250 Lesepunkte sammeln

250 Lesepunkte sammeln

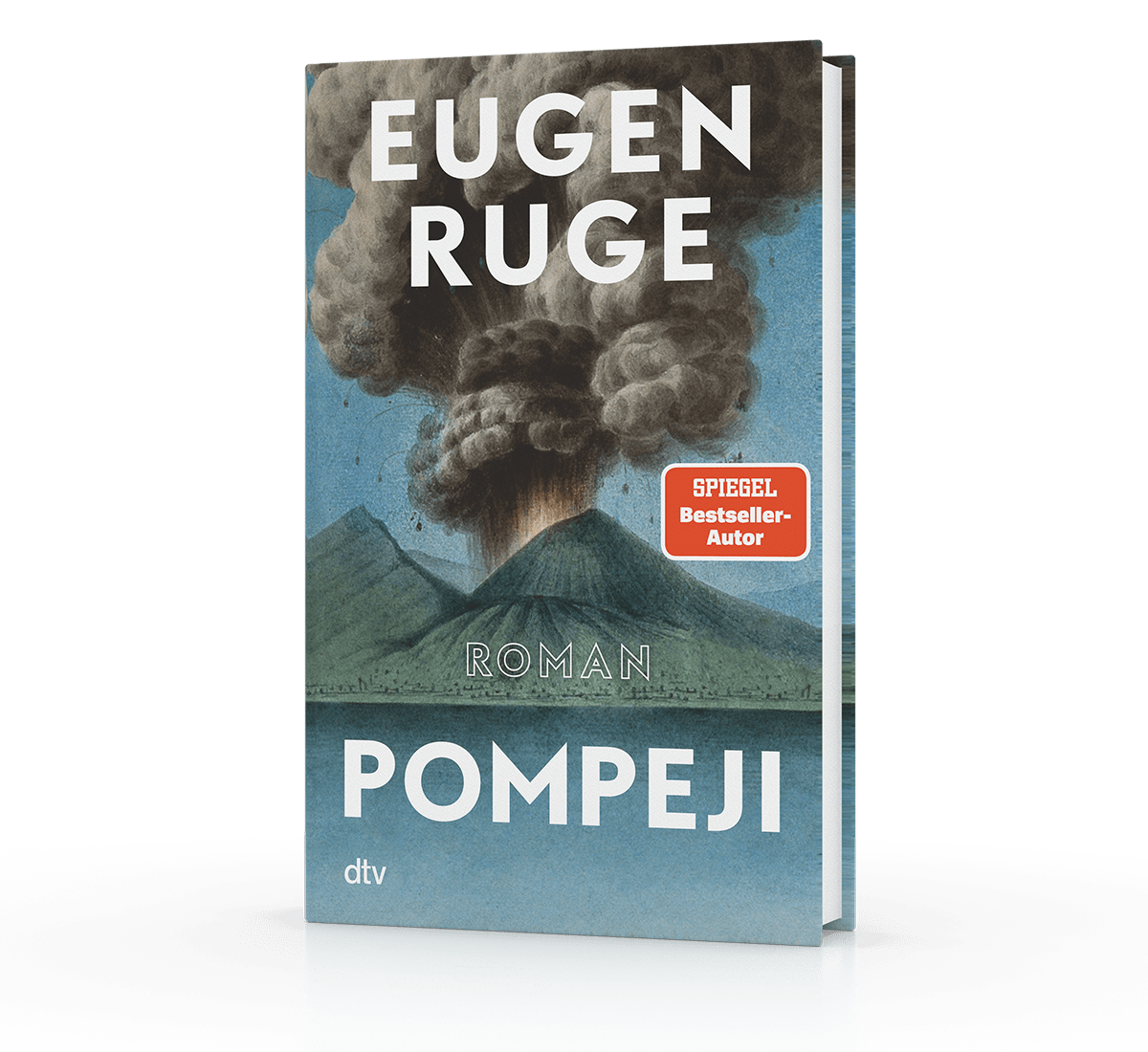

Wo sich der Untergang anbahnt, ist Eugen Ruge literarisch in seinem Element. Zum Paukenschlag geriet ihm schon sein mehrfach ausgezeichnetes, international gefeiertes Debüt „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ über das Schicksal seiner eigenen Familie und das Verlöschen der DDR. Schauplatz seines aktuellen Glanzstücks ist die wohl berühmteste Ruinenkulisse der Welt, wo ihn Ausgrabungen und historische Fakten zu furiosen Fiktionen inspirierten: „Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna“ ist ein antiker Spiegel, in dem wir uns erkennen.

Ihre Schilderungen lesen sich, als hätten Sie selbst Wohlgerüche und Gestank im antiken Pompeji geatmet, die Geräusche vernommen und vom Fliegenpilzsud gekostet. Wie sind Sie selbst eingetaucht in diese Lebenswelt?

Abgesehen von den vielen Büchern, die ich lesen musste, um etwas mehr über Pompeji zu erfahren, und abgesehen von den zahllosen Internetrecherchen – Google hält mich wahrscheinlich für einen Pompejaner –, war ich vierzehn Tage lang dort und jeden Tag in den Ausgrabungen.

Auf den ersten Blick wirkt „Pompeji“ wie ein Kontrast zu Ihren bisherigen Romanen. Täuscht das? Fließen sogar Lebensthemen von Ihnen ein?

In „Metropol“ sagt einer der größten Verbrecher, ein gekaufter Richter Stalins: „Die Menschen glauben, was sie glauben wollen.“ Das ist natürlich sehr verkürzt, aber dem würde ich zustimmen. Und das war im Stalinismus so, das war im alten Rom so. Nur wir Heutigen scheinen zu glauben, dass wir in unseren Gedanken vollkommen „frei“ sind.

„Wenn man genau hinschaut, ist eben alles anders …“

Wie waren Ihre Streifzüge durch die Ruinenkulisse und durch die Landschaft am Fuß des Vesuvs und am Golf von Neapel? Was hat Sie am stärksten fasziniert und vielleicht irritiert?

Wenn man durch diese Ruinen geht, fühlt man sich den Bewohnern erstaunlich nahe. Es ist eine Kulisse, in der man sich das Leben vorstellen kann. Aber wenn man genau hinschaut, ist eben alles anders. In Pompeji hat es siebzehn Jahre vor dem Untergang ein schweres Erdbeben gegeben. Ich war zum Beispiel überrascht zu erfahren, dass man es seitdem noch nicht mal geschafft hatte, den zentralen Wasserverteiler zu reparieren.

Pompeji ist ja nicht nur ein geschichtsträchtiger Ort, sondern längst ein Mythos. Was macht ihn für Sie aus und was zieht Sie am meisten in den Bann?

Man geht normalerweise davon aus, dass der Untergang Pompejis plötzlich kam. Das ist zwar tragisch, aber langweilig. Es gibt jedoch Anhaltspunkte dafür, dass der Untergang nicht so überraschend kam, das Wichtigste war vielleicht das große Erdbeben siebzehn Jahre vor dem Ausbruch. Und da wird es für mich interessant. Wie haben sich die Menschen angesichts der drohenden, aber unsichtbaren Gefahr verhalten?

Was macht das antike Pompeji zum idealen Schauplatz für Ihren aktuellen Roman?

Abgesehen von dem drohenden Untergang, ist es ein abgesteckter Raum mit einer übersichtlichen Anzahl von Akteuren. Und diese Akteure sind uns Heutigen in vielerlei Hinsicht erstaunlich ähnlich, auch wenn es natürlich Unterschiede gibt und manche meiner Erfindungen gefährlich anachronistisch sind. Ich bemühe mich nicht, ein naturalistisch-historisches Pompeji nachzubilden, das kann man auch gar nicht, sondern ich lasse mich durch die historischen Fakten inspirieren.

Vorangestellt haben Sie Ihrem Roman keines der üblichen Dichter-und-Denker-Zitate, sondern vier Graffiti. Eine Reverenz an die pompejanische Alltagskultur oder an Volkes Stimme? Ein erster Hinweis auf die Erzählhaltung?

Eher erzählt es etwas über die Stadt und die Bewohner. Pompeji war, wie gesagt, nicht so mondän wie in den Kostümfilmen. Pompeji war dreckig und laut und voller sozialer und ethnischer Konflikte. Nach dem großen Beben (17 Jahre vor dem Untergang) verließen offenbar viele Wohlhabende die Stadt, einfache Leute zogen zu, es kam zu einer Plebejisierung. Und das spiegelt sich in den tausenden Graffiti an den Hauswänden wider, viele von unglaublicher Obszönität.

„Pompeji: Großes Thema, kleine Leute.“

Eine Ausnahme ist Ihr Roman auch, weil eben nicht die Sieger Geschichte schreiben. Was fanden Sie aufregender und aufschlussreicher? Welcher Leitlinie sind Sie gefolgt?

Großes Thema, kleine Leute. Natürlich stimmt das nicht ganz, auch ein Stadtoberhaupt spielt mit. Aber das erweist sich bei näherem Hinsehen auch als sehr kleiner Mann.

Wer ist In Ihrem Roman der Erzähler, der das Vorwort und den „wahren Bericht vom Untergang Pompejis“ verfasst und uns auf in Amphoren versteckten Schriftrollen hinterlässt?

Könnte ich selbst sein, zweitausend Jahre früher, Überlebender der Katastrophe. Ein bisschen besserwisserisch, ein bisschen mitschuldig. Aber ich habe auch eine konkrete Romanfigur im Verdacht, den Roman geschrieben zu haben. Ich sage nicht, welche.

Sehen Sie „Pompeji“ auch als Roman über Identität, wie sie entsteht und was sie prägt? Welche Bedeutung schreiben Sie dabei der Herkunft zu?

Die sogenannte Identität eines Menschen kann man nur aus seinem Werden verstehen, aus seiner Lebensgeschichte. Da spielt die Herkunft eine große Rolle, aber natürlich nicht die einzige.

In Ihrem Roman-Pompeji tritt ein Mann in den Mittelpunkt, den die offizielle Geschichtsschreibung nicht kennt: Jowna alias Josephus alias Josse. Wer ist er?

Josse ist eine Erfindung. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind selbstverständlich zufällig. Er ist ein Aufsteiger ohne Schulabschluss, der es zuerst zum Führer des Vulkanvereins bringt und dann beinahe zum Stadtoberhaupt.

Was ist für Sie das Spannende an Josses Umgang mit seiner eigenen Biografie? Was geht da in ihm vor und was bewirkt es?

Josse kommt aus armen Verhältnissen. Er will im Grunde vor allem eins: nach oben. Das kann man sogar verstehen. Aber auf seinem Weg dorthin kommt er immer wieder an Punkte, wo er sich verbiegen und verleugnen muss. Zum Schluss ist er beim Gegenteil dessen angelangt, was er anfangs vertreten hat. Und das Interessante ist: Er schafft es, anderen und sich selbst vorzumachen, dass er sich treu bleibt.

„Kaiser Vespasian verbietet Philosophenvereine.“

Seinen ersten Auftritt hat Josse bei einem Vogelschutzverein. Was hat es mit diesem illustren Kreis auf sich?

Der Verein ist natürlich auch eine Erfindung. Vögel sterben im Somma-Gebirge nördlich von Pompeji, obendrein essen die Römer die kleinen Tiere sehr gern. Ein schrulliger Lehrer gründet also einen Vogelschutzverein, der an sich bedeutungslos ist. Aber dann kommt Kaiser Vespasian und verbietet Philosophenvereine, weil er sie für tendenziell republikanisch hält. Und nun tauchen die verschiedenen pompejanischen Lokalphilosophen sozusagen in diesem Vogelschutzverein unter.

Wie kamen Sie auf das Erweckungserlebnis von Josse und was ist dabei das Entscheidende für Sie?

Josse und seine Bande leiden an Langeweile und sexuellem Notstand. Sie hören, dass es im Vogelschutzverein Frauen gibt. Also gehen sie mal hin. Aber an dem Tag hält gerade ein Bergbauspezialist einen Vortrag. Den haben die Vogelschützer bestellt, weil nicht nur Vögel, sondern eines Tages auch zwei Vereinsmitglieder in den Bergen einen rätselhaften Tod gestorben sind. Der Spezialist kommt zu dem Schluss: Der Berg ist ein Vulkan und stößt giftige Dämpfe aus. Und Josse ist der Einzige, der gleich begreift, was das bedeutet.

Was prädestiniert Josse zu einer Schlüsselrolle?

Die Philosophen sind vor allem am Disput interessiert. Der Vortrag ist – wie jeder Vortrag – in erster Linie ein Anlass zum Streiten, zum Beispiel darüber, ob die Vulkan-These von der imperialistischen Rolle Roms ablenkt oder nicht. Josse ist naiv, aber er denkt schlicht und geradeaus: Da der Berg sich nicht von der Stelle bewegen wird, müssen wir uns von der Stelle bewegen.

Bei welcher der Philosophenfraktionen hätten Sie selbst am ehesten Gleichgesinnte oder Geistesverwandte gefunden? Welche Denkrichtung entspricht Ihnen am meisten und was erscheint Ihnen am befremdlichsten?

Wahrscheinlich bei den Epikureern, und zwar bei denen, die Epikur auf hedonistische Weise missverstehen. Hier gehört jetzt ein Smiley hin. Am unangenehmsten sind diejenigen, die Platons schreckliche Staatstheorien vertreten.

Wie hat sich während des Schreibens Ihre Sicht auf Josse verändert? Was an ihm ist imponierend? Was irritierend?

In einem ersten Entwurf war Josse, der noch anders hieß, ein Held, der die Wahrheit verkündete und verurteilt wurde. Jetzt ist er jemand, der auf dem Weg nach oben seine Ideale und seine Freunde vergisst. Er verbündet sich mit den Reichen und Immobilienbesitzern, die den Vulkan natürlich nicht wahrhaben wollen.

„Pompeji war eine samnitische Stadt, bevor sie von Rom kolonialisiert wurde.“

Eine wichtige Rolle hat auch Maras. Wer ist er und was ist sein Antrieb zwischen Trauma und Traum?

Man muss wissen: Pompeji war eine samnitische Stadt, bevor sie von Rom kolonialisiert wurde – eine höchst interessante Tatsache, die in der fiktiven Literatur im Allgemeinen keine Rolle spielt. Maras gehört zum alten samnitischen Adel, seine Familie hat für den Widerstand gegen Rom gebüßt. Er hasst das neue, das römische Pompeji, daher ist er für die Idee des Weggehens empfänglich.

Was verbindet Josse und Maras? Was ist die größte Herausforderung, vor der beide stehen?

Maras ist ein unpraktischer, zierlicher Mann, er braucht Josse. Und Josse braucht Maras. Aber irgendwann braucht er Maras nicht mehr, sondern Maras beginnt ihn zu stören. Maras wird das erste Opfer auf seinem Weg.

Georgios, der griechische Bergbauspezialist aus Syrakus, bringt die Sachlichkeit und Forschung ins Spiel und eine schicksalhafte Erkenntnis ans Licht. Warum dringt das nicht zu den Menschen durch und was sagt uns das für unsere Gegenwart?

Georgios wird eigentlich erst richtig interessant im Vergleich zu Plinius – zu meiner Version von Plinius. Der große Wissenschaftler sieht sich durch Georgios, oder stellvertretend durch Josse, herausgefordert. Plinius, der gewöhnlich als Weiser dargestellt wird, ist bei mir ein weinerlicher, aber nicht unsympathischer Dicker, der den Wissensstand der Zeit symbolisiert. Er liegt voll daneben! Während Georgios recht behält, obwohl auch seine Argumente, wie sich herausstellt, nicht beweiskräftig waren.

„Bei mir gibt es nur widersprüchliche Gestalten.“

Welche Ihrer Romanfiguren spricht Ihnen am meisten aus dem Herzen und mit welcher Aussage?

Ich weiche nicht aus, wenn ich sage: Alle haben etwas, das ich verstehe und das mir nahe ist, aber sie haben auch alle eine schwierige Kehrseite. Ich weiß nicht, ob das lesende Publikum strahlende Helden lieber hat. Bei mir gibt es nur widersprüchliche Gestalten. Am meisten rührt mich vielleicht der dicke Plinius mit seinem schweren Leben und seinen verqueren Vorstellungen.

Worin bestehen für Sie die wichtigsten Parallelen zwischen dem antiken Pompeji und unserem Hier und Jetzt?

Zum Schluss reden in meinem Pompeji fast alle von dem Vulkan, aber niemand rührt sich von der Stelle. Josse hat es geschafft, die wirtschaftlichen Interessen der Mächtigen mit der Vulkanidee zu verbinden – ein Ding der Unmöglichkeit! In dieser Unmöglichkeit sehe ich die Parallele.

Was könnten wir von den alten Pompejanern über verspielte Chancen lernen?

Natürlich haben wir keinen Vulkan. Aber wir können vielleicht etwas über die unwahrscheinlichen Mechanismen der Verdrängung lernen, etwas über Interessen, Politik und Macht.

Ihr Erzähler fragt sich beziehungsweise uns Nachgeborene: „Werdet Ihr unsere Winke verstehen?“ Wie zuversichtlich sind Sie?

Ich weiß eins genau: Pompeji ist untergegangen. Darüber schreibe ich. Ansonsten enthalte ich mich der Prognose, obgleich ist zugeben muss, dass ich nicht sonderlich optimistisch bin.