Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich

220 Lesepunkte sammeln

220 Lesepunkte sammeln

Ich konnte die Risiken nicht einschätzen, deshalb nahm ich auch kein Kamerateam mit. Ich flog alleine, mit meiner Handykamera, und wusste ehrlich gesagt nicht, ob ich in Afghanistan als allein reisende Frau journalistisch arbeiten kann, wo ich genau übernachten werde. Das waren meine Sorgen. Wenn ich ehrlich bin, war es von allen Reisen meines Lebens diese Reise nach Afghanistan, die mir am meisten Sorgen bereitete – die mich aber auch am erfülltesten zurückkehren ließ.

Was lag Ihnen noch mehr am Herzen als die eigene Sicherheit?

Dass wir 100 Tage nach der Machtübernahme der Taliban nach Afghanistan schauen. Ich merkte: Die Aufmerksamkeit für das Land liegt bei null. Und das, obwohl alle noch so entsetzt waren am 15. August 2021. Als ich Ende November nach Afghanistan flog, war das Interesse der Welt bereits verflogen. Ich wollte mit meiner Reise erreichen, dass die Öffentlichkeit wieder nach Afghanistan sieht und das Land und seine Menschen nicht vergisst.

Welchem Plan sind Sie bei Ihrem Buchprojekt über Afghanistan gefolgt?

Afghaninnen und Afghanen zu Wort kommen zu lassen. Deshalb ist mein Buch auch kein Buch, das eine rein politische Analyse liefert. Es soll der Bevölkerung eine Stimme geben: Wie haben sie die letzten 20 Jahre empfunden? Sind sie vom Westen enttäuscht? Was halten sie von den Taliban?

Was hatten Sie im Gepäck?

Das war die Frage, die mich wirklich im Vorfeld meiner Reise beschäftigte. Was nimmt man mit in ein Land, das kurz vor der größten humanitären Krise der letzten Jahrzehnte steht, das in den letzten Jahren eine schlimme Dürrekatastrohe erfahren musste, dessen Bevölkerung kaum noch Gehälter ausgezahlt bekommt, weil der Staat nicht liquide ist? Warme Kleidung, Schokolade als Gastgeschenk. Ich hätte gerne ganze Flugzeuge gefüllt – doch das war originär nicht meine Aufgabe. Zumindest konnte ich drei gefüllte Koffer in Kabul an Bedürftige verteilen.

Freiheitseinschränkungen für Frauen gelten auch für internationale Journalistinnen wie Sie. Was mussten Sie wohl oder übel vor Ort in Kauf nehmen?

Dass ich mich nicht alleine quer durchs Land bewegen konnte. Frauen brauchen seit der Machtübernahme der Taliban einen männlichen Begleiter. So haben es die Taliban entschieden. Dass ich mich verschleiern musste: Diesen Zustand kenne ich aus meiner Korrespondentinnenzeit in Teheran. Nicht, dass ich diesen Zustand befürworte, aber er war mir vertraut.

Im Herbst 2021 waren Sie nicht zum ersten Mal in Afghanistan unterwegs. Welche Veränderungen sind Ihnen nun als Erstes aufgefallen?

Ganz ehrlich? Eine sehr positive Veränderung, die mir einen enormen journalistischen Mehrwert beschert hat. Die Sicherheit auf afghanischen Straßen. Ich bin bei meiner letzten Reise im November 2021 von Kandahar nach Kabul gefahren, mit dem Auto, ohne Personenschutz, ohne gepanzerten Wagen. Es lief problemlos. In den vergangenen zwanzig Jahren wäre so eine Reise unmöglich gewesen. Doch dadurch, dass diejenigen die für Anschläge, Sprengsätze und Überfälle auf den Straßen gesorgt haben, nun an der Macht sind, ist es sicher geworden – so schizophren es auch ist, dass man die Taliban dafür nun feiert.

„Kein einziges Interview verlief ohne Tränen.“

Die Lage der Frauen. Kein einziges Interview verlief ohne Tränen. Sie sind am Boden zerstört. Die neuen alten Machthaber haben ihnen alles genommen, was sie sich erkämpft haben, oft gegen den Willen ihrer erzkonservativen, islamischen, teils archaisch und sicher immer patriarchalisch denkenden Familien. Vor dem 15. August konnten sie Schutz finden durch Frauenhäuser, das Frauenministerium, das sich für die Rechte der Frauen einsetzte, durch die Verfassung und sicher auch die Präsenz des Westens. Heute sind sie schutzlos ausgeliefert. Dem Willen der zum größten Teil frauenverachtenden Taliban, so mein Eindruck.

Worunter leiden die Menschen am schlimmsten?

An Hunger. Armut. Perspektivlosigkeit. Viele Menschen haben ihren Job verloren, sehr viele Frauen. 11 Millionen Kinder sind laut UN von Hungertod bedroht. 98 Prozent der Menschen sind verarmt. Von COVID sprach kein Einziger auf meiner Reise quer durch das Land. Das ist ein Luxusproblem.

Sie haben mit dem Gedanken gespielt, Ihr Buch „Land ohne Nation“ zu betiteln. Was spricht dafür? Was dagegen?

Wenn man sich die Definition „Nation“ durchliest, listet diese verbindenden Attribute auf, die nicht auf die afghanische Bevölkerung zutreffen, die fehlen. Ich entschied mich trotzdem gegen den Titel, da ich ihn nach einigem Nachdenken als anmaßend empfand. Wer bin ich, um der afghanischen Bevölkerung zu sagen, ob sie eine Nation sind oder nicht? Das müssen sie selbst bewerten.

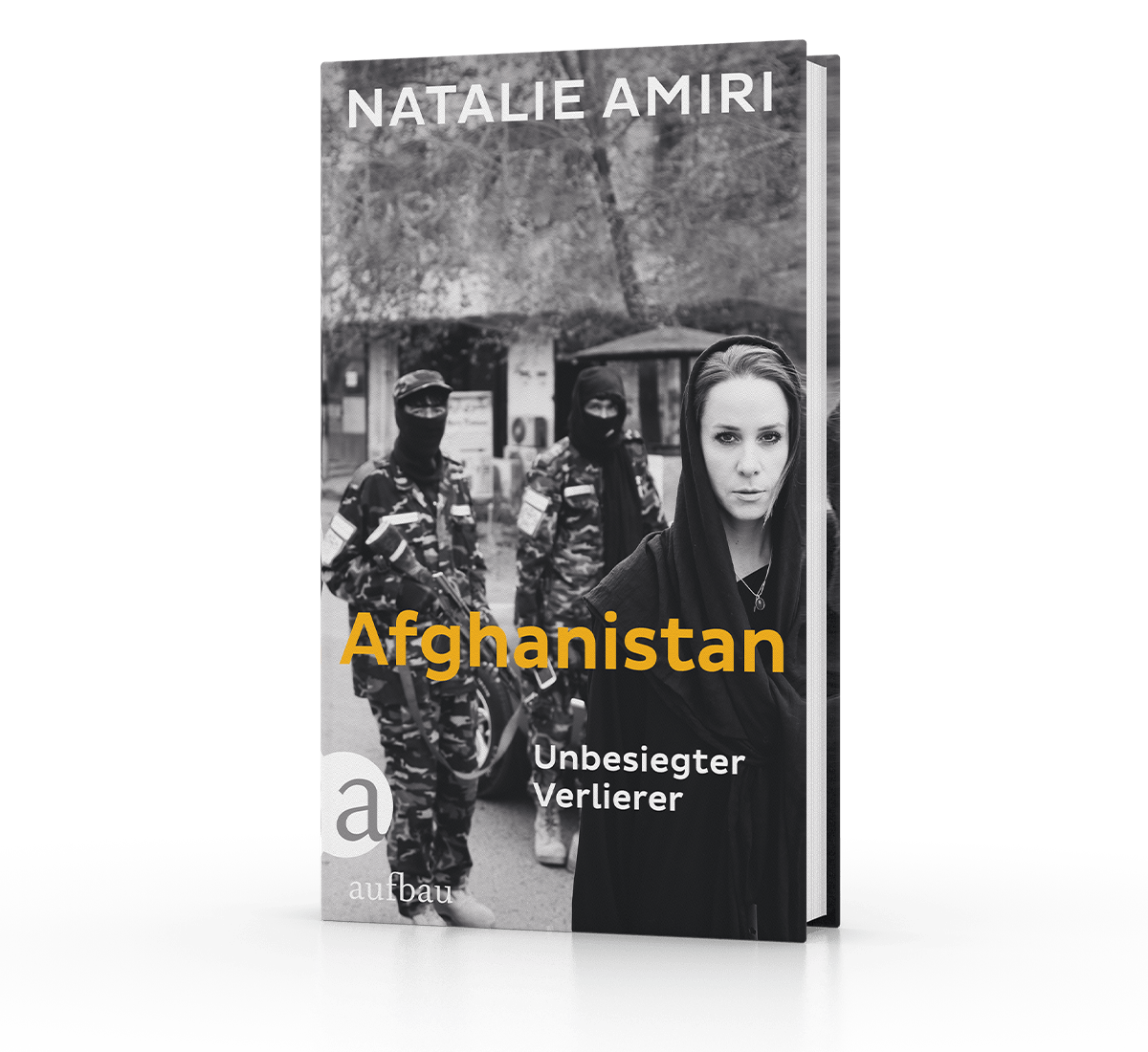

Nun lautet der Untertitel „Unbesiegter Verlierer“. Wie lässt sich dieser vermeintliche Widerspruch kompakt erklären?

Die Briten, die Russen, die Amerikaner (NATO) sind in Afghanistan gewesen, haben sich an diesem Land die Zähne ausgebissen, sind mit großen Verlusten und gesenktem Haupt gedemütigt wieder von dannen gezogen. Am Ende stand Afghanistan jedoch als Verlierer da. Was hat das Land jemals durch die Invasoren gewonnen? Nichts.

„Das Trauerspiel von Afghanistan“ beschrieb Theodor Fontane, damals Auslandskorrespondent, schon 1857. Was machte es Ihnen wichtig, seine Ballade in ihr Buch aufzunehmen?

Meine Antwort schließt an die auf letzte Frage an. Sie schreiben richtig „schon“ 1857. Afghanistan ist nie zur Ruhe gekommen. Fontane hat das britische Abenteuer in Afghanistan mit seiner Ballade kritisiert. Vielleicht hätten sie sich einige Politiker durchlesen sollen.

In Berichten über Afghanistan kommt regelmäßig das Wort Chaos auf, genau wie die Frage, warum der internationale Einsatz so verheerend gescheitert ist und ob alles umsonst war. Wie ist Ihre Sicht?

In meinem Buch lautet ein Kapitel: Der Abzug. Wer sich dieses Kapitel durchliest, es ist ein Protokoll meiner Chatverläufe mit dem deutschen Innenministerium, dem Verteidigungsministerium, der Bundeswehr und dem Auswärtigen Amt, mit Bundestagsabgeordneten, mit Nichtregierungsorganisationen, wird kaum andere beschreibende Worte für den Abzug finden als chaotisch und gescheitert.

„Glück, auf die richtigen Menschen zu treffen.“

Als ein großes. Ich kann Dari, besser Farsi, das dem Dari sehr ähnlich ist. Wenn man über die Sprache die Brücke zur Bevölkerung gebaut hat, ist es nicht schwer, in Afghanistan mit Menschen in Kontakt zu kommen. Sie sehnen sich danach ihre Geschichten zu erzählen, sich mit einer Journalistin zu treffen, die Interesse an ihrer Tragödie hat. Und dann glaube ich, habe ich oft auch Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und auf die richtigen Menschen zu treffen.

Die schlagartigen Veränderungen schildern Sie beispielsweise am Leben von Sahar aus Kabul. Was verkörpert sie für Sie? Welche besondere Bedeutung hat sie für Ihr Buch?

Sahars Geschichte zieht sich durch das ganze Buch. Mit Sahar begann mein roter Faden, auch in der Struktur und dem Aufbau des Buches. Sie ist eine starke, mutige Frau. Gehört zur ethnischen Minderheit der Hazara, war jahrelang als Flüchtling im Iran und ist nun aus Kabul geflohen. Sie ist nicht repräsentativ für die gesamte Bevölkerung, aber dafür, welches Schicksal so viele erleiden mussten, seit Jahrzehnten.

Worin sehen Sie die fatalsten Entwicklungen für Frauen?

In dem plötzlichen traumatisierenden Rückschritt in die Vergangenheit. Und dennoch keimt immer wieder Hoffnung auf. Zum Beispiel bei Mahbouba Seraj. Eine Frauenrechtlerin aus Kabul, die nicht geflohen ist. Sie sagte mir: Wir dürfen den Taliban die Bühne nicht überlassen. Wir sind nicht mehr die Frauen von vor 20 Jahren. Wir lassen uns nicht vertreiben. Wir werden kämpfen für unsere Rechte.

Das längste Kapitel im Buch widmen Sie dem Kampf der Frauen. Was alarmiert Sie am stärksten und was imponiert Ihnen am meisten?

Dass sie vergessen werden. Nicht nur einmal habe ich von afghanischen Frauen in Afghanistan gehört: Wie konntet Ihr uns nur auf der Hälfte des Weges einfach stehenlassen und gehen. Und immer wieder betonten meine Gesprächspartnerinnen, dass ich den PolitikerInnen im Westen sagen soll, dass sie die Taliban nicht offiziell anerkennen dürfen, so lange diese nicht versprechen, die Rechte der Frauen, der Menschen, der Presse, der Meinungsfreiheit zu schützen. Und dies nicht nur versprechen, sondern es auch umsetzen.

„Aufklären. Wahrheit suchen. Vermitteln. Als Brücke dienen.“

Ich frage mich, ob nicht jeder Journalist eine persönliche Mission hat. Es ist nicht besonders reizvoll, heutzutage Journalist zu sein. Man wird schlecht bezahlt, hat zu wenig Zeit, wird von Populisten verbal angefeindet und auf der Straße angegriffen. Ganz zu schweigen von Auslandseinsätzen, bei denen man noch mehr riskiert. Das alles nimmt man nur auf sich, wenn man eine persönliche Mission hat. Aufzuklären, nach der Wahrheit zu suchen. Zu vermitteln. Als Brücke zu dienen.

Wer über Afghanistan schreibt, kommt am Konfliktthema Drogen nicht vorbei. Worin sehen Sie heute das Kernproblem?

Die Armut in Afghanistan ist so groß, die Dürre so massiv, die Alternativen so gering, dass der Drogenanbau oft die einzige Einnahmequelle ist. Auch wenn die Taliban zunächst sagten, dass sie den Drogenanbau auf null reduzieren wollen, ist er jetzt erst einmal um 30 Prozent gestiegen. Das hat das BKA in Deutschland auch schon realisiert.

Wie würden Sie Ihre persönliche Bilanz der Lage auf den Punkt bringen?

Verheerend. So schlimm, dass es keine Alternative dazu gibt, mit den Taliban zu sprechen. Der Westen muss sie nicht anerkennen, aber die humanitäre Krise kann nicht an den Taliban vorbei gelöst werden. Sie sind nun mal die Machthaber in Afghanistan, ob wir das wollen oder nicht. Und eine Alternative zu ihnen ist erst einmal nicht in Sicht.

Welche Hilfe ist nun am dringendsten nötig?

Die humanitäre Krise zu lösen. Den Hunger zu stillen. Die Wirtschaft in Afghanistan muss wieder angekurbelt werden. Ansonsten werden die Auswirkungen unser Gewissen nicht schlafen lassen. Abgesehen davon werden die Flüchtlingsströme, die wir in Europa zu erwarten haben, den Populisten wieder Aufwind geben. Und noch eins, bei allen zukünftigen Geldströmen nach Afghanistan darf eines nicht wiederholt werden: unkontrolliert die Gelder in die falschen Taschen fließen zu lassen.

Welche Hoffnung verbinden Sie mit Ihrem Buch?

Dass der Blick wieder Richtung Afghanistan gewandt wird. Ähnlich wie bei meinem letzten Buch „Zwischen den Welten. Von Macht und Ohnmacht im Iran“: Ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum ein Land zum jetzigen Zeitpunkt dort steht, wo es steht.