Auch als eBook auf Hugendubel.de erhältlich

130 Lesepunkte sammeln

130 Lesepunkte sammeln

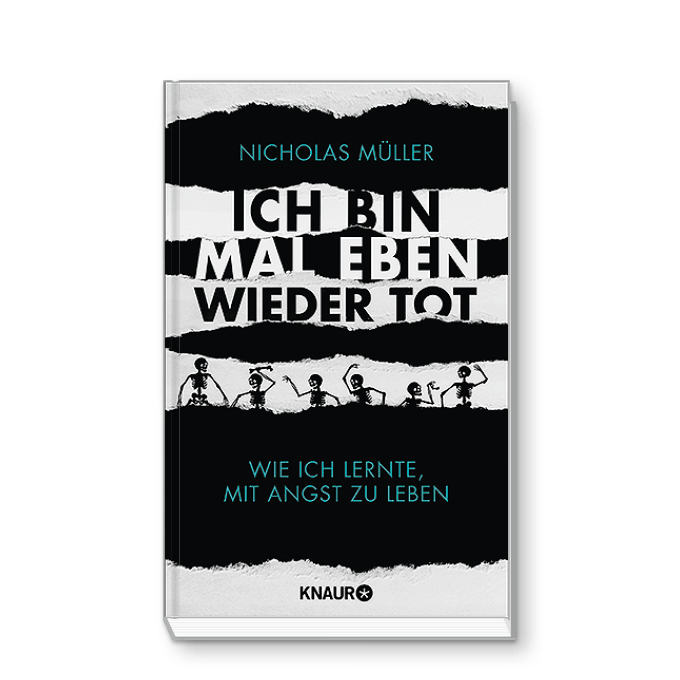

ENDLICH DER Durchbruch. Nicholas Müller und seine Punkrock-Band Jupiter Jones auf allen Radiokanälen, ihre Ballade „Still“ der meistgespielte Song 2012. Platin, der „Echo“. Alles auf Erfolg. Große Pläne. Und dann das Aus. Die Erklärung: „Ich kann nicht mehr.“ Vier Worte, die 2014 schon acht Jahre Vorgeschichte hatten: Panikattacken machten Nicholas Müller immer mehr zu schaffen. Die Angststörung und die Rückkehr ins Leben schildert er nun in seinem Buch – schonungslos und mit schwarzem Humor.

Welche persönliche Bedeutung hat die Ballade „Still“ für Sie?

Das Lied beschreibt die Momente nach dem Tod meiner Mutter, die ich recht früh an den Krebs verloren habe. Ich konnte demnach nicht fragen, ob es für sie okay ist, wenn ich ein Lied darüber schreibe. Über diese intimen, persönlichen Momente, die wir erlebt haben. Daher haben wir, also Jupiter Jones, es zunächst bewusst allgemeingültig für die traurigen Abschiede im Leben gehalten.

„Still“ ist für Sie mit ziemlichen Gegensätzen verbunden …

Ja, worum es wirklich geht, habe ich erst erzählt, als es schon ein Hit war. Die Prämisse war, keinen Promotion-Stunt aus meiner Geschichte zu machen. Ich finde es immer wieder widerlich, wenn Menschen das tun. Ich mag das Lied immer noch sehr. Auf merkwürdige Art und Weise. Einerseits erinnert es mich an eine meiner dunkelsten Stunden, andererseits hat es unglaublich viele Menschen berührt und wir bekamen viel dankbares Feedback. Mit der Ambivalenz muss man erst mal arbeiten. Du bist plötzlich so etwas wie ein Popstar, erzählst aber die Geschichte, die jeden Tag so viele Menschen in der Normalität trifft.

Persönliche Erfahrungen schildern Sie nun auch in Ihrem Buch über Ihre Angststörung. Was war es, das Ihnen manchmal eine „Heidenangst“ machte?

Die Diagnose lautet: Panikattacken, generalisierte Angststörung und Depressionen. Man muss die Angst hier wie eine Sirene wahrnehmen. Wie einen Warnhinweis auf eine tieferliegende Problematik. „Ändere was!“ hat sie gerufen und das habe ich erst verstehen müssen. Klar ist: Ich hatte während meiner Paniken nie wirklich getrauert. Nie bis zum Ende. Das habe ich bis heute nicht, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Die Gründe für Angst sind mannigfaltig und so individuell, wie es ihre Wirte sind.

Was hat Ihnen Mut gemacht, so ungefiltert und so ungeschützt persönlich zu schreiben?

Ich habe mich nie für meine Krankheit geschämt. Daher ist mein Filter recht durchlässig, wenn auch durchaus vorhanden. Ich habe keinen Seelenstriptease vollführt. Da sind immer noch viele Dinge in mir, die auch nur mir gehören. Es geht nicht um Selbstverwirklichung oder Selbsttherapie.

Sondern?

Wir haben, allein in Deutschland, rund zehn Millionen Angstkranke, denen aber Schamhaftigkeit bei ihrer Genesung im Wege steht. Wenn ich nun einen winzigen Beitrag dazu leisten kann, diese allgegenwärtige Krankheit in die Normalität zu hieven, dann bin ich schon glücklich. Die Menschen sollten frei darüber sprechen können, ohne sich im Off zu wähnen. Das Abstrakte muss weg.

Sie erzählen unter anderen von Ihrem Urgroßvater Alois und seinen Sperrmüll-Skulpturen, vom Weitpinkeln als kleiner Junge, vom „Knochenbrecherschmerz“ verschmähter Liebe … Mit welchem Plan haben Sie sich ans Schreiben gemacht?

Ich halte es bei der Genre-Verortung so, wie ich es als Teenager mit meiner ersten Band hielt. Damals nannten wir die Musik „Alt-Indie-Punk-And-Roll“, weil es irgendwie alles war, was wir mochten und uns dementsprechend zusammengewürfelt haben. So ist dies hier wohl ein autobiografischer Teil-Roman mit Sachbuch-Anteilen. Oder so. Angst hat immer ihren Ursuppen-Ursprung: Wenn man die vielen Teile zusammensetzt, dann hat man eine Ahnung, wie sie in mir gewachsen ist.

„Die Panik, ist ein Biest … und will an die Kehle“

Wie und wodurch hat sich bei Ihnen bemerkbar gemacht, dass etwas nicht stimmt? Was waren die ersten Anzeichen?

Die üblichen Verdächtigen, Schwindel, kalter Schweiß, Dissoziation und Todesangst. Die Panik ist ein Biest und will an die Kehle, so ist zumindest das Gefühl. All das begann in seiner Gänze nach dem Tod meiner Mutter. Ein sensibler Charakter begleitet mich allerdings schon mein Leben lang. Das sage ich nicht aus Koketterie. Das eigene Stresslevel und die Fähigkeit des Ertragens ist jedem individuell gegeben und sollte nicht mit stark oder schwach bewertet werden.

Wie oft wurden Sie von Panikattacken heimgesucht?

Da es sich über zehn Jahre hinzog und ich zeitweise bis zu drei Attacken am Tag hatte, müssen es wohl über tausend Panikattacken gewesen sein. Irgendwann ist man dadurch ins soziale Aus gestoßen. Ich konnte nicht zum Einkaufen gehen. Partys und Konzertbesuche waren unmöglich. Ich zog wieder zu meinem Vater, damit er die Notwendigkeiten für mich erledigen konnte. Auf der Bühne war ich meist von diesem miesen Alltag befreit und es ging mir gut. Absurderweise dort, wo es den meisten mulmig wird.

Irgendwann hatten Sie den Eindruck, dass Sie für den Notarzt und die Rettungssanitäter wie ein alter Bekannter waren – einer, den man keineswegs für einen Ernstfall hält. Was ist da schiefgelaufen?

Im Grunde nichts. Wenn man zum zehnten Mal binnen eines halben Jahrs in derselben Stadt den Notruf wählt, dann ist man ein alter Bekannter für das andere Ende der Leitung. Die wissen dann, dass es sich um einen Angstkranken handelt. Sie reagieren aber natürlich trotzdem, weil es ihre Pflicht ist. Was mich genervt hat, waren die, die von mir genervt waren. Ich sah, in meiner Vorstellung, seinerzeit dem Tod in die Augen und hätte mir oft genug mehr Empathie gewünscht. Das ist aber keine offene Kritik. Wie ich es selber sagte: Jedem seinen eigenen Stress. Ich war wohl Stress für so manchen Sanitäter. Für die Menschen, die diesen wichtigen Job ausüben, würde ich mir eine Dosis mehr Lehre wünschen, Seelenleiden betreffend. Die sind ja oft genug selber hilflos und ins Abstraktum geworfen.

Sie mussten lange warten auf die erste richtige Diagnose …

Generalisierte Angststörung mit Panikattacken. Dahintergekommen ist meine Dorfärztin, in meinem 600-Seelen-Dorf. Die hat den rosa Elefanten im Raum erkannt, nachdem ich interdisziplinär durch sämtliche medizinischen Instanzen, bis auf die psychiatrische, geleitet wurde.

Insgesamt haben Sie mehr als zehn Jahre durchgestanden mit der Angst als ständigem Begleiter. Wie ist das zu schaffen?

Schwerlich. Das Soziale verkümmert und somit verkümmert man auch selber. Geholfen wurde mir zum ersten Mal wirklich, als ich die Initiative ergriff und mich in psychotherapeutische Hände begab. Eine Heidenarbeit, aber so lohnenswert. Dafür gibt es Helfer. Es gibt keinen Grund, mit überambitioniertem Mut an die Sache heranzugehen. Niemand operiert sich selbst, aber so viele sind der Meinung, sie müssten ihre eigene Seele kurieren.

Was war der wichtigste Rat für Sie? Was hat Ihnen am meisten geholfen?

Sei achtsam. Katastrophisiere nicht. Bleib im Hier. Morgen wird’s ein neues Jetzt geben. Warte darauf.

Ihr Gefühl, als Sie Ihr Manuskript fertig hatten?

Um es mit einem Laut zu sagen: Puh! Eine Mischung aus Freude und Wehmut. Ich habe so viel aufgearbeitet und fühlte mich zwischendurch, als wäre ich dabei auf der Strecke geblieben. Aber wenn ich so las, wie schlecht es mir gegangen war, war ich froh, dass es mir ja mittlerweile eigentlich wirklich gut geht.

Die wichtigste Botschaft in Ihrem Buch?

Das Leben ist; Mit Semikolon, weil’s sich eh nie entscheiden kann, ob es endet oder weitergeht. Das kann Angst machen, in erster Linie macht es uns aber alle gleich. Und das nimmt die Scham aus der Sache und lässt achtsam sein. Die Gewissheit, dass ich vielleicht in der nächsten Sekunde tot vom Stuhl kippe, macht die aktuelle Sekunde wertvoll. Klingt sehr esoterisch und vielleicht überladen, ist aber für mich der einzig gangbare Lebensansatz.

Ihre neue Band heißt „Von Brücken“. Das klingt ziemlich symbolisch. Was bedeutet es für Sie?

Wir singen und spielen von Brücken. Es geht um Wege vom Hier ins Dort und alles, was dazwischen liegt. Es geht um’s Weiterkommen, aber nicht um jeden Preis. Zwischendurch darf man gerne mal die Aussicht genießen oder sie eben schrecklich finden und sich setzen und gepflegt heulen.