Auch als eBook | Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich

240 Lesepunkte sammeln

240 Lesepunkte sammeln

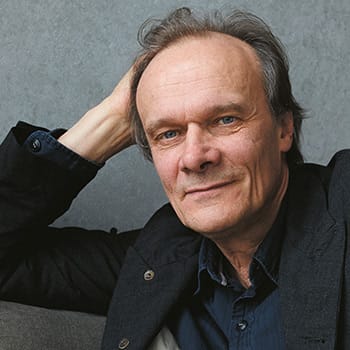

„GROSSARTIG; BEWUNDERNSWERT, mitreißend“ (Hamburger Abendblatt): Typisch für Edgar Selge, dass er Begeisterungsstürme auslöst wie bei seiner Soloperformance in Houellebecqs „Unterwerfung“. Unvergesslich verkörpert der vielfach ausgezeichnete Schauspieler ein Repertoire von Bühnenklassikern bis zum „Polizeiruf“-Kommissar. Nun ist er als brillanter Erzähler zu entdecken – in seinem Debüt über das Heranwachsen um 1960: zwischen Gefängnismauern und Hauskonzerten. Schlüsselereignisse, Erfahrungen und Fragen einer Kindheit, die der des Autors sehr ähnelt – ein literarisches Bravourstück.

Sie leben in einer Familie mit Künstlertradition seit mehreren Generationen und mit Schriftstellerverwandten wie Ihrem Schwiegervater Martin Walser und IhrenSchwägerinnen Alissa und Theresia Walser. Wie hat sich das auf die Entstehung Ihres Buchdebüts ausgewirkt?

Ermutigend.

Ihre Schauspielerkarriere würde locker eine opulente Autobiografie hergeben, aber Sie haben eine andere Akzentsetzung gewählt. Warum?

Ich wollte in meinem Buch ein Kind erzählen lassen. Da gibt es noch kein Erwachsenenleben, keine Karrieren irgendwelcher Art.

Als Schauspieler haben Sie sich ein breitgefächertes Repertoire erschlossen. Wie erarbeiten Sie sich Ihre Rollen?

Über situative Vorstellung.

Wie haben Sie Ihre Rolle als Erzähler entwickelt?

Ich wusste immer, dass ich schreiben wollte, aber nicht genau, wie. Deswegen habe ich Jahrzehnte als Schauspieler verbracht. Beim Schreiben musste ich erst mal begreifen, dass ich nicht so einfach loserzählen kann, sondern mich vor allem auf meinen Körper besinnen und konzentrieren muss. Das Schreiben ist eine körperliche Arbeit für mich, genauso wie das Spielen auch.

Was haben Sie als größten Gewinn beim Schreiben aus der Perspektive des jungen Edgar empfunden?

Das Kind, von dem ich erzähle, ist wie ein ferner Bruder von mir. Also hat er einiges mit mir zu tun. Ich bin natürlich nicht mehr der Zwölfjährige, ich bin 73, ich habe an diesem Buch vier, fünf Jahre geschrieben. Aber offensichtlich hole ich mir aus dem Temperament dieses Kindes immer noch sehr viel Kraft und Lebensbejahung.

„In mir ist der Gefühlsabdruck sehr präzise.“

Wie sind Sie vorgegangen, um aus dem Leben der Familie Selge Literatur zu machen?

Ich habe versucht, Dinge sehr genau zu beschreiben. Und dabei stellte ich fest, dass ich gar nicht so genaue Informationen habe. Wenn ich ein Tischgespräch nehme, das ich 1960 erlebt habe, dann fehlt mir dazu unendlich viel, und trotzdem ist der Gefühlsabdruck in mir sehr präzise. Das heißt, ich muss sehr genau erfinden, so lange und so genau, bis diese Empfindungen wieder da sind. Wenn ich also ein Tischgespräch erzähle, dann mische ich alle Tischgespräche, an die ich mich überhaupt erinnere. Wenn ich ein Hauskonzert bei uns mit 80 Strafgefangenen beschreibe, dann beschreibe ich eigentlich zwanzig Hauskonzerte.

Nicht zuletzt beleuchten Sie das Erinnern an sich und das Erzählen von Erinnerungen. Was waren Ihre Erkenntnisse dabei?

Jede Metaebene ist letztlich Ausdruck eines Sich-Wunderns. Wenn ein Erzählton entsteht, in dem man sich wiederfindet, ist das für einen selbst auch eine Art Wunder.

Erinnerungen haben Sie nicht nur am Schreibtisch nachgespürt, sondern auch unterwegs. Welche Orte waren besonders?

An das Äußere des Settings habe ich eigentlich zuerst gedacht: an das Jugendgefängnis, das Elternhaus, das Kinderzimmer, den Esstisch. Alle anderen Zimmer, jedes einzelne Zimmer. Der Garten, Projektionsfläche meiner Kinderspiele, die Gefängnismauer. Die Orte, wo meine Brüder Rainer und Andreas gestorben sind.

Weichzeichner scheinen Sie kaum zu verwenden, wenig Schmeichelhaftes sparen Sie keineswegs aus. Worauf haben Sie Wert gelegt bei den Charakterisierungen und Familienszenen?

Es ist eine Genauigkeit, die sich jeder Wertung enthält. Die sich jedem Gegenstand mit Verwunderung und Liebe nähert.

Ihr Buch haben Sie Ihren vier Brüdern gewidmet, von denen nur noch zwei leben. Was verbindet Sie heute mit Werner und Martin?

Sehr viel. Meinen lebenden Brüdern bin ich sehr dankbar für ihr Verständnis, ihr Einfühlungsvermögen, für ihre Großzügigkeit, sie namentlich in den von mir erfundenen Rollen auftreten zu lassen.

„… wird dieser Satz wertlos sein?“

Welche Szene hat Ihnen am meisten Vergnügen bereitet?

Als ich für mein Buch ein Bild von Rembrandt beschrieb, dachte ich: Warum kannst du nicht schneller schreiben als Satz für Satz? Was, wenn du den übernächsten Satz vergisst, bevor du ihn hingeschrieben hast? Und wird dieser Satz wertlos sein, wenn du dir das Wort nicht merken kannst, das du unbedingt unterbringen willst? Ich bin in den letzten zwei Jahren fast jeden Morgen um fünf oder sechs aufgestanden, um zu schreiben. Wenn ich abends das Geschriebene las, hat sehr vieles nicht mehr standgehalten, weil ich um diese Zeit strenger war. Der Morgen war die Zeit der Gefühle, wo mich ein einzelner Satz beglücken konnte.

Shakespeares „König Lear“ scheint in Ihrer Familie schon seit Ihren Kindertagen besondere Bedeutung zu haben. Was macht seine intensive, aufwühlende Wirkung aus?

Katastrophales Misstrauen gegenüber den eigenen Kindern bei gleichzeitigem extremem Liebesbedürfnis.

In Ihrem Elternhaus gehörten Bücher fast wie das tägliche Brot zum Leben. Welche Traditionen oder Rituale haben Sie in besonderer Erinnerung?

Vorlesen und Musizieren.

Welche Schriftsteller sind Ihnen zu Lebensbegleitern geworden und warum?

Sie wechseln. Zurzeit sind es Roberto Bolaño und Édouard Louis. Neben meinem Bett liegt immer „Die Glasglocke“ von Sylvia Plath, damit ich nicht vergesse, was wirklich genaue Beobachtung ist.

Studiert haben Sie unter anderem Philosophie und Germanistik. Wer wirkte damals prägend und welche wichtigsten Lektionen haben Sie an der Uni für das Leben gelernt?

Der Philosoph Ernesto Grassi. Gelernt habe ich von ihm, dass man Gedanken stegreifartig aus der jeweils vorhandenen konkreten Situation entwickeln muss.

Wie haben Sie eigentlich aus der Fülle von Erlebtem den Erzählstoff für Ihr Buch ausgewählt?

Eigentlich habe ich planlos erzählt, immer das bearbeitet, was sich gerade aufgedrängt hat.

„… die Totale meiner Kindheit.“

Was macht das Thema „Hauskonzert“ zum idealen Buchauftakt?

Es ist ein Panoramabild, filmisch gesprochen ist es die Totale meiner Kindheit.

Aus der Perspektive des etwa 12-jährigen Edgar in Ihrem Buch schreiben Sie: „Mich schwemmt die Musik weg.“ Welche Bedeutung hat Musik heute für Sie und welche Musik berührt Sie besonders?

Dieselbe wie früher. Wenn man sich bereits in seiner Kindheit so mit klassisch-romantischer Musik identifiziert hat wie zum Beispiel ich, ist es schwierig, einen emotional gleichwertigen Zugang zum Jazz und auch zur gegenwärtigen Popmusik zu finden. Allerdings fallen mir jetzt die Beatles, die Stones, Frank Zappa, Pink Floyd und The Doors, die Musik der 70er Jahre ein.

Was bewegte Sie einst zum Klavierstudium und was zum Abbruch?

Das Instrument des Klavieres ist es, das eine magische Anziehungskraft auf mich ausübt. Natürlich mit der damit verbundenen musikalischen Literatur. Es dauert eben eine Weile, bis man begreift, ob man diese Magie ausüben oder rezeptiv erleben möchte.

Ihre ersten Bühnenerfahrungen haben Sie schon früh gesammelt – im Gefängnis. Was war Ihre bemerkenswerteste Erfahrung?

Der Zusammenhang zwischen Theater und Gefängnis ist bemerkenswert für mich, bis heute. Es ist, als ob das Gefangensein, das Eingesperrtsein geradezu nach dem Ausdruck des Theaters schreit.

In welchen Rollen fühlen Sie sich in Theaterstücken und Filmen am meisten in Ihrem Element? Welche Charaktere interessieren Sie am meisten?

Ich habe in meinem Berufsleben nie Wunschrollen gespielt, sondern darauf gewartet und vertraut, was man mir anbietet. Was andere in mich hineinprojizieren und von mir sehen wollen, ist für mich viel spannender.

„Das Schubladendenken innerhalb einer Familie …“

Inwiefern geht es Ihnen in Ihrem Buch um die Rollenverteilung? Welche familientypischen Phänomene haben Sie dabei interessiert?

Das Schubladendenken innerhalb einer Familie, die Etikettierung, die man sich gegenseitig anklebt, finde ich besonders interessant, allerdings auch verhängnisvoll. Das ist ein Familienphänomen.

Wer oder was erwies sich beim Schreiben als kompliziertester Fall?

Die Rollen meiner beiden älteren lebenden Brüder.

Die Vater-Sohn-Beziehungen scheinen Sie besonders zu beschäftigen. Was wollten Sie ausloten?

Von Ausloten kann gar keine Rede sein. Solche fundamentalen Beziehungen müssen überhaupt erst mal ihren Weg in die Sprache finden.

Wie deuten Sie den Buchtitel „Hast du uns endlich gefunden“? Eher als Feststellung oder als Frage?

Der Titel bedeutet viel. Er stammt aus dem Kapitel „Traum von meiner Mutter“. Es ist ein Verlusttraum, in dem der Erzähler seine Eltern unverhofft am Ende der Welt wiederfindet. Die Mutter sagt zum Erzähler diesen Satz. Er bedeutet natürlich: Hast du uns endlich so gefunden, wie wir sind.

Ein Kapitel widmen Sie Weihnachten, das in Ihrem Elternhaus mit Enthusiasmus gefeiert wurde. Welche Erinnerung bewegt Sie am meisten?

Der Weihnachtsgottesdienst im Gefängnis mit 400 singenden Strafgefangenen in flackerndem Kerzenlicht.

Wie hat die Arbeit an Ihrem Buchprojekt Ihr Familienbild beeinflusst?

Es ist zu früh für mich, das zu erkennen.