Auch als eBook | Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich

240 Lesepunkte sammeln

240 Lesepunkte sammeln

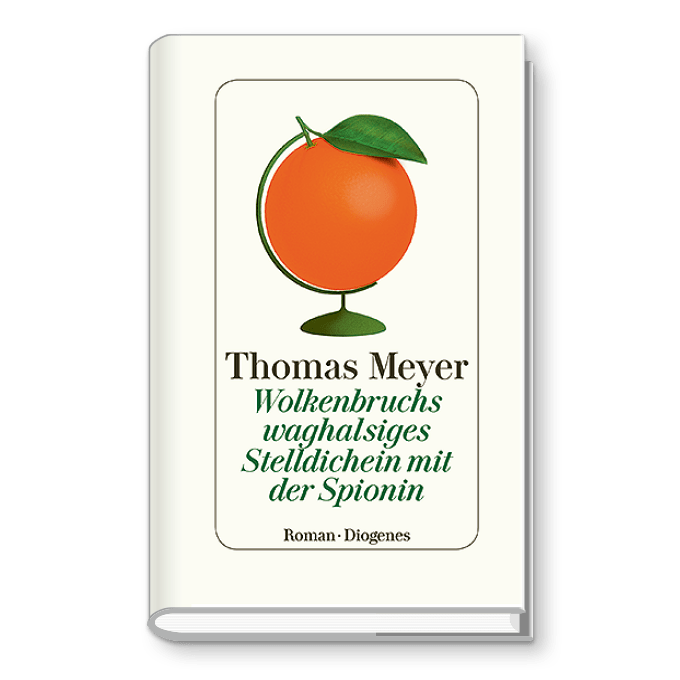

WIE WOODY ALLEN in seinen besten Zeiten: Schmeichelhafte Vergleiche und einhellige Begeisterung orchestrierten das Debüt von Thomas Meyer. „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ wurde Langzeit-Bestseller und die Kinoadaption nach dem Drehbuch des Zürcher Autors als erfolgreichster Schweizer Film des Jahres 2018 gefeiert. Nun knüpft Meyer an den Rundumerfolg seines Erstlings an – gewohnt pointensicher und provokant. In „Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin“ gerät der Titelheld zwischen die Fronten konkurrierender Weltverschwörungen – inklusive Einsatz weiblicher Waffen.

Der Supererfolg von Wolkenbruchs Auftakt verlangte förmlich nach einer Fortsetzung. Ihre Ausgangsidee dafür?

Ich hatte lange keine. Für mich war die Geschichte vollendet. Und eines Tages überlegte ich, dass das Weltjudentum tatsächlich existieren könnte, aber völlig erfolglos ist. Es dauerte dann aber noch einmal drei Jahre, bis ich den Gedanken ernsthaft umzusetzen begann.

Die jiddische Mame ist fast ein Klassiker in Romanen und Filmen. Ihr Mame-Bild?

Die jüdische Mutter ist lediglich eine Übertreibung der Mutter als solcher. Das Überbehütende, das Überanteilnehmende, das Besserwissende – das ist kein jüdisches Monopol, wie jeder weiß, der sich von solchen Kräften lösen musste. Leider gelingt es vielen nicht – vor allem Frauen tun sich schwer, sich von einer dominanten Mutter zu distanzieren.

„Motti soll Agent des Weltjudentums werden.“

Motti leidet am Mama-Hühnersuppe-Entzug – und wirft sich ja eigentlich prompt der nächsten behütenden Instanz in die Arme, oder? Die Herausforderung bei seiner Reifeprüfung?

Motti hat kein Zuhause mehr, weil er sich im ersten Band mit einer Schickse eingelassen hat, einem nichtjüdischen Mädchen. Die „Verlorenen Söhne Israels“, vorgeblich eine Selbsthilfegruppe für Ex-Orthodoxe, nehmen ihn bei sich auf. Jedoch nicht ohne ihn einer Prüfung zu unterziehen – er soll nämlich zu einem Agenten des Weltjudentums werden.

Was war für Sie das Interessanteste beim Erkunden der Schauplätze und beim Recherchieren überhaupt?

Ich war oft in Israel, vor allem in Tel Aviv. Da fielen mir natürlich diverse Dinge wieder ein. Und wo man es genauer wissen muss, aber nicht mal eben hinfahren kann, hilft Google Earth. Das Nazi-Bergwerk hätte ich allerdings nicht besuchen können, denn es existiert ja nur im Buch. Es ist aber tatsächlich sehr verblüffend geraten.

Motti landet im Kibbuz Schmira. Bei Kibbuz denkt man ja erst einmal an Orangenernte, kollektives Zupacken, Glück des einfachen Lebens … Ausprobiert? Eine Verheißung für Sie?

Ich war tatsächlich einmal für ein paar Wochen in einem Kibbuz. Daher kenne ich die Gerüche und Bauten und Umgebungen etwas. Ich muss aber gestehen, dass alles Dörfliche und Vereinsmäßige, bei dem jeder jeden kennt, mir grundsätzlich widerstrebt. Ich bin in der Anonymität der Stadt besser aufgehoben.

Das Manifest des „Weltjudentums“ ist zwar nur halb so umfangreich wie die Zehn Gebote, aber …

… aber doppelt so leicht umzusetzen. Was unlogisch ist. Also: … und halb so schwierig umzusetzen.

Die Welt beherrschen wollen in Ihrem Roman zwei absolut gegensätzliche Gruppierungen. Inwiefern nehmen Sie beide auf die Schippe? Was wäre gegebenenfalls ernst zu nehmen?

Es gibt das stümperhafte Weltjudentum auf der einen Seite – auf der anderen sind die Neogermanen, eine Cybernazitruppe, die die Demokratie aushöhlen will. Das erste ist ein Scherz. Das zweite leider nicht.

„Alle Politiker sollten aus Solidarität einen Tag Kippa tragen.“

Es gibt inzwischen immer wieder Warnungen, in bestimmten Gegenden Kippa zu tragen. Wie hat Sie das beim Schreiben beeinflusst?

Diese Warnung hat mich nicht beeinflusst, ich finde sie auch kläglich. Ich würde mir vielmehr wünschen, dass alle Politiker aus Solidarität einen Tag lang Kippa tragen. Beeinflusst hat mich vielmehr der Antisemitismus im Allgemeinen. Aber das tut er, seit ich weiß, dass er existiert. Das Buch ist ein Versuch, damit umzugehen.

Was hatten Sie beim Schreiben im Sinn? Eine Realsatire? Tragikomödie? Literarische Feldforschung über zeitlose Phänomene wie Diktatur, Zensur und geistige Gleichschaltung? Eine Emanzipationsgeschichte?

Ich habe keine solche Absichten. Ich schreibe, was ich selber gern lesen möchte, und hatte beim Schreiben daher nur das im Sinn: die Freude. Wie man das Ergebnis etikettiert, ist mir gleichgültig.

Im Gegensatz zu Motti halten Sie nicht auf Gedeih und Verderb an Beziehungen fest, sondern Sie haben für Schlagzeilen gesorgt mit Ihrem Buch „Trennt Euch!“. Die Kernbotschaft samt Konsequenz ganz kompakt? Und beherzigen Sie Ihre Empfehlungen eigentlich auch selbst?

In einem Satz: Wenn Dir etwas nicht guttut, hör auf damit. Und ja, das beherzige ich ziemlich radikal. Motti hält übrigens keineswegs an Beziehungen fest. Wie kommen Sie darauf?

Na, von seiner Mutter lässt er sich fernsteuern, bis er 25 ist. Und seiner Freundin Laura trauert er doch auch nach, oder?

Das ist aber kein Festhalten an Beziehungen. Er akzeptiert ja in beiden Fällen die Veränderung.

Mit Woody Allen wurden Sie schon verglichen. Auf Ihre Autorenkollegen Leon de Winter und Arnon Grünberg oder auf den frühen Rafael Seligmann könnte man auch kommen. Sehen Sie da irgendwie Geistesverwandte? Worin bestehen die Gemeinsamkeiten? Und gravierendsten Unterschiede?

Ich überlasse auch die Vergleiche anderen. Ich will mir nichts anmaßen. Und hoffe, dass Sie nicht glauben, zwischen jüdischen Autoren bestünden Gemeinsamkeiten, bloß weil es Juden sind.

Nein, das ist rein literarisch gemeint.

Dennoch sind alles Juden. Dabei hat das einfach nichts zu heißen.

„Jede Begegnung zählte wie fünf Jahre Freundschaft“

Ihren neuen Roman widmen Sie einer besonderen Buchhändlerin. Ihre Hommage in einem Satz?

Ruth Duchstein, die leider letztes Jahr verstorben ist, war eine wunderbare Person. Hier der Satz zu ihr: Wir haben uns bloß dreimal getroffen, aber jede Begegnung zählte wie fünf Jahre Freundschaft.

Trotz Ihrer kulturellen Verdienste und Ihres Erfolgs denkt man in Ihrer Heimatstadt Zürich nicht über die Verleihung der Ehrenbürgerwürde nach, sondern über die Beschriftung auf Ihrem Auto. Erzählen Sie uns was dazu?

Ich habe mein Auto mit „Amt für Ironie“ beschriften lassen, im selben Design wie die echten Departemente der Stadt. Damit bin ich fast fünf Jahre lang herumgefahren, zur Freude aller, die es gesehen haben. Und zum großen Unmut der Stadtkanzlei, die mir das gern untersagt hätte, aber keine rechtliche Handhabe dazu hatte. Kürzlich habe ich aber den Wagen gewechselt, somit besteht das Amt für Ironie leider nicht mehr.

„Auf Jiddisch klingt alles nett, selbst die übelsten Verwünschungen.“

Als sprachbegeisterter Mensch haben Sie ausführlich mit dem Jiddischen geflirtet. Was genau macht für Sie den Charme aus?

Erstens die herzerwärmenden Wortschöpfungen wie „bliz-brif“ für die E-Mail. Zweitens die Niedlichkeit der Sprache an sich. Es klingt alles so harmlos und nett, selbst die übelsten Verwünschungen.

Welche jiddischsprachige Lebensweisheit geben Sie uns mit?

„As a mensch is mit sibn, er is mit sibzik“ – wie einer mit sieben ist, ist er auch noch mit siebzig. Die Menschen verändern sich nicht, und darum sollte man von jedem Versuch, ja nur schon von der Idee absehen, sie verändern zu wollen. Es hat noch nie funktioniert.

Ihre drei Lieblingsorte in Zürich?

Mein Zuhause, mein Zuhause und mein Zuhause. Offen gestanden nervt mich die Stadt. Ich meine aber damit den Lebensraum, nicht diesen spezifischen Ort. Der ist ja im internationalen Vergleich extrem sauber und wohlhabend. So gesehen bin ich immer froh, wenn ich nach Hause komme, aber noch froher, wenn ich vom Bahnhof wieder in meinen Außenbezirk fahren kann.

Und Ihre drei Empfehlungen für Tel Aviv?

Das „Port Said“, ein sehr gutes Restaurant, das „HaMitbachon“, ebenfalls ein Restaurant, und „HaKusem“, ein Falafel-Imbiss. Wer gern isst, wird in Israel sehr glücklich sein.