Auch als eBook | Hörbuch auf Hugendubel.de erhältlich

250 Lesepunkte sammeln

250 Lesepunkte sammeln

Unglaublich, aber wahr! Als 1911 die „Mona Lisa“ aus dem Louvre entwendet – und dadurch erst richtig berühmt – wird, steht die Polizei vor einem Rätsel und vielen Verdächtigen, darunter Picasso, der undurchschaubare Vincenzo Peruggia und weitere interessante Persönlichkeiten. Als hervorragender Kenner von Paris schöpft der vielfach ausgezeichnete Bestsellerautor Tom Hillenbrand aus dem Vollen. Ein fesselnder historischer Fall und ein fulminantes Feuerwerk erzählerischer Ideen!

Ihr neuer Roman ist eine facettenreiche Hommage an Paris. Wann und wie haben Sie die Stadt für sich entdeckt?

Letztlich über meine Xavier-Kieffer-Krimiserie. Die spielt zwar in Luxemburg, die Freundin des Protagonisten ist aber Pariserin, weswegen ich für fast alle der bisher sieben Bände zur Recherche an der Seine war.

„Alles schien in Paris zu passieren.“

Paris 1911 – in der Belle Époque: Was hat die Stadt damals zum Zentrum der Welt gemacht?

Frankreich war damals Vorreiter bei Technologie, Gestaltung und Kunst. Eiffelturm, Métro oder Sacré-Cœur stammen aus dieser Zeit. Es muss wie eine Kombi aus Silicon Valley und New York gewesen sein: ob Industrie oder Impressionismus, ob moderne Musik oder Mathematik, alles schien in Paris zu passieren.

Was war der erste Ideenfunke zu Ihrem neuen Roman?

Mit dem Diebstahl der Mona Lisa hat es angefangen, genauer gesagt mit einem alten Foto: eine Wand voller Bilder im Louvre, mittendrin eine klaffende Lücke – zwei Haken sonst nichts. Das hat mich umgehauen.

Was hat Sie beim Schreiben am stärksten fasziniert und inspiriert?

Vielleicht, dass diese historische Epoche sich so unglaublich modern anfühlt. Einige der Vibes erinnerten mich an heute. Auch die Menschen der Belle Époque fühlten diese enorme Beschleunigung, sie waren davon gleichzeitig fasziniert und entsetzt. Sich da hineinzuversetzen, hat viel Spaß gemacht.

„Immerhin bin ich im Zentrum der Dinge.“

Aufregend wirkt schon der Alltag in Paris 1911. Wie würden Sie die Atmosphäre und das Lebensgefühl beschreiben?

Die Stadt war sehr international, amerikanische Millionäre, russische Fürsten, spanische Maler – alle wollten sich amüsieren. Es herrschte ständige Partystimmung. Die meisten konnten sich das Ritz oder die Folies Bergères natürlich nicht leisten – aber es war, wie wenn Du heute durch New York läufst. Auch wenn Du kein Geld hast, weißt Du: Immerhin bin ich im Zentrum der Dinge.

Es scheint fast, als hätte man im Paris der Belle Époque die Welt neu erfinden wollen: vom Gesellschaftsmodell bis zu Musik, Malerei und Mode. Wer und was imponiert Ihnen besonders?

Mich beindruckt zum Beispiel Strawinsky. Dessen Musik war quasi Punkrock. Als die Leute „Sacre du Printemps“ zum ersten Mal gehört haben, ist ihnen die Kinnlade runtergefallen. Das war bahnbrechende Kunst, die wirklich ein Risiko einging.

„Wer war denn verrückt oder verzweifelt genug …“

Paris 1911 bietet ein Großaufgebot an berühmten Persönlichkeiten. Wie haben Sie daraus Ihre Protagonisten ausgewählt?

Gesetzt waren Pablo Picasso und sein bester Freund, der Dichter Guillaume Apollinaire, wegen ihrer Verstrickung in die Mona-Lisa-Sache. Ansonsten habe ich geschaut, wer denn verrückt oder verzweifelt genug war, um in so einer irren Geschichte mitzuspielen. Begeistert war ich insbesondere von Isadora Duncan, der Erfinderin des modernen Tanzes. Und von den Anarchisten der Bonnot-Bande, die waren absolut skrupellos.

Picasso und Apollinaire: Welchen Status hatten sie 1911 und was verband die beiden?

Picasso war in seiner kubistischen Phase und bekam allmählich Luft unter die Tragflächen. Die traditionelle Kunstwelt schmähte ihn zwar, aber einige hatten bereits begriffen, wie revolutionär seine Ideen waren. Er war damals dreißig und wusste ziemlich genau, was er wollte. Weil er auch nach sieben Jahren in Paris immer noch sehr schlecht Französisch sprach, fungierte Apollinaire oft als sein Sprachrohr. Sie waren unzertrennlich, dabei waren die beiden sehr verschieden. Picasso eher wortkarg und beinahe asketisch, Apollinaire ein wortgewaltiger Witzbold. Beide waren als Ausländer mit dem grassierenden Rassismus konfrontiert. Auch das hat sie vermutlich zusammengeschweißt.

„Das Inbild einer unabhängigen, modernen Frau.“

Eine Bühne bieten Sie in Ihrem Roman auch dem wohl ersten weiblichen Weltstar: Isadora Duncan. Was verkörpert sie für Sie und was macht sie einzigartig?

Sie ist für mich das Inbild der unabhängigen, modernen Frau. Egal ob im Tanz, in der Liebe oder im Leben verabscheute Duncan Konventionen. Sie hatte Kinder von verschiedenen Männern, verweigerte die Ehe und schert sich nicht darum, was die Leute sagten. Gleichzeitig war sie sehr großherzig, adoptierte ein halbes Dutzend Tanzschülerinnen aus ärmlichen Verhältnissen. Und sie muss unglaublich anmutig gewesen sein – leider gibt es keine Filmaufnahmen von ihren Tanzdarbietungen!

Was prädestiniert Aleister Crowley für unvergessliche Auftritte? Welchen Status hat er für Sie in der Kulturgeschichte und als Romanfigur?

Crowley war der erste Schockrocker. Er kackte der feinen Gesellschaft auf den Perser, und das meine ich nicht metaphorisch. „The Great Beast“ nahm sich alles heraus – und kam damit durch. In meinem Roman tritt der Magier und Guru Crowley vor allem als Verführer auf; er besaß enormes Charisma und brachte Menschen oft dazu, Dinge zu tun, die sie besser nicht getan hätten.

Wurde das Schreiben für Sie durch all die schillernden Gestalten einfacher oder komplizierter?

Es braucht eine gewisse Vorrecherche, weil man möglichst viel über die Figuren wissen muss. Aber bei solch schillernden Charakteren geht‘s danach fast wie von selbst.

„Am 22. August 1911 verschwindet das Bild spurlos …“

Was war Ihr Kompass für die Gratwanderung zwischen historischer Überlieferung und Fiktion?

Am 22. August 1911 verschwindet das Bild spurlos, am 11. Dezember 1913 taucht es wieder auf. Daran habe ich mich gehalten, wie auch an die Abfolge der wesentlichen Ereignisse. Und ich habe nur Figuren verwendet, die zu der Zeit tatsächlich in Paris waren. Und einige der Dialoge entstammen beispielsweise Gerichtsakten. Zwischen diesen Fakten ist dennoch reichlich Raum geblieben für die Fiktion. Wenn ich es richtig gemacht habe, kann der Leser beides nicht auseinanderhalten!

Unter die Schönen, Reichen und Kultivierten mischt sich ein rätselhafter Typ, der sich von der Farbe an seinen Fingern die Aura eines Malers erhofft und etwas rätselhaft wirkt. Wie schätzen Sie diesen Vincenzo und seine Rolle ein?

Vincenzo Peruggia kann einem fast ein bisschen leidtun. Der italienische Anstreicher ist ein kleiner Mann mit begrenzten Fähigkeiten, der Großes, ja Epochales vollbringen will. Das kann ja nur schiefgehen. Dass er in Paris ist, ist ebenfalls ein Problem. Er sieht den ganzen Tag diesen Prunk, diesen Luxus. Er möchte auch mal. Und dabei verbrennt er sich gehörig die Finger.

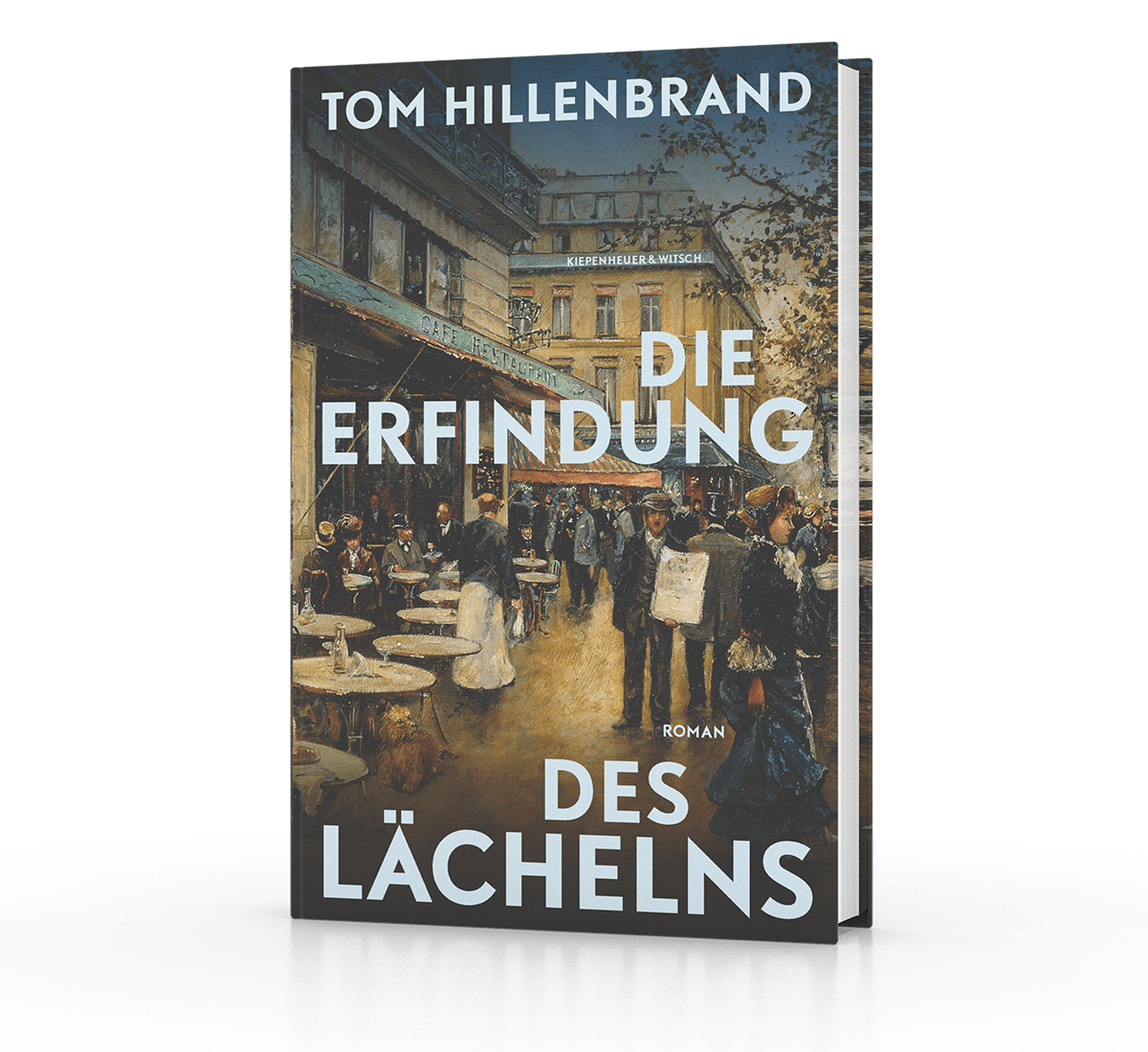

Picasso & Co. wären für den Romantitel prominente Namenspaten gewesen. Warum haben Sie „Die Erfindung des Lächelns“ vorgezogen?

Ich glaube, wenn wir Picasso oder die Mona Lisa aufs Cover getan hätten, wäre das dem Buch nicht gerecht geworden. Denn das Buch ist ja nicht nur eine Kriminalgeschichte, in die der heute berühmteste Maler der Welt verwickelt war, sondern auch ein Porträt einer ganzen Ära. Durch die verschiedenen Figuren erschließt sich einem Paris, ja in gewisser Weise ganz Europa vor dem Ersten Weltkrieg.

Würden Sie die „Mona Lisa“ als Herzstück in Ihrem Roman bezeichnen?

Sie ist vielleicht der „plot device“, wie der Koffer voller Geld in einem Thriller. Das Bild geht auf eine Reise, wird hin- und hergereicht – und wir lernen seine verschiedenen zeitweiligen Besitzer kennen. Und jeder von denen entwickelt eine eigene spezifische Beziehung zu dem Bild.

Als Autor hat Ihnen ein Unbekannter mit kriminellen Energien in die Hände gespielt, oder? Was ist für Sie das Spannende an dem dreisten Diebstahl?

Ich war verblüfft, wie einfach es offenbar war, das Bild mitzunehmen. Als jemand, der schon einige Krimis geschrieben hat, war ich außerdem erstaunt, wie absolut inkompetent die französische Polizei agiert hat. Und ich fand auch die öffentliche Reaktion faszinierend: Erst durch den Raub wurde Mona zum Meme, erst durch ihr Verschwinden wurde sie zum Star. Vorher kannten das Bild nur ein paar Kunstexperten.

„Commissaire Lenoir kämpft nicht nur mit dem Fall …“

Zur Aufklärung des Raubs sind die klügsten Köpfe gefragt. Welchen Status haben die Kriminalisten Bertillon und Lenoir und wie wirkt sich das aus?

Commissaire Lenoir kämpft nicht nur mit dem Fall, sondern auch damit, dass es damals zwei rivalisierende Polizeiapparate in Frankreich gab. Seine eigenen Kollegen hintertreiben seine Ermittlungen, oft erfährt Lenoir Sachen aus der Zeitung. Und Ermittlerlegende Alphonse Bertillon, der als französischer Sherlock Holmes galt, der Phantombild und Verbrecherkartei erfunden hatte, müsste eigentlich Licht in die Sache bringen. Aber es kommt ganz anders.

Seit Ihren Anfängen als Journalist sind für Sie genaue Recherchen selbstverständlich. Was waren für Ihren Paris-Roman die ergiebigsten Quellen und interessantesten Orte?

Biografien der verschiedenen Protagonisten, natürlich. Aber am wichtigsten waren für mich alte Fotos sowie Gemälde von Malern wie Béraud oder Caillebotte, die das Flair der Grand Boulevards oder des Montmartre einfangen. Mein Lieblingsort ist vielleicht Picassos Wohnung am Boulevard de Clichy. Das Haus ist fast unverändert, und da hängt nicht einmal eine Tafel.

Aufgespürt haben Sie bei Ihren Recherchen nicht zuletzt Kuriositäten und Eigenheiten bekannter Persönlichkeiten. Was hat Sie selbst am meisten erstaunt, befremdet oder beeindruckt?

Befremdet hat mich, dass Picasso seine Freundin Fernande Olivier nicht allein aus dem Haus ließ. Er hat lieber alle Einkäufe selbst erledigt, damit sie nicht von fremden Männern begafft wurde. Selbst für einen Macho wirkt das mittelalterlich. Es gibt ansonsten viele kleine Details der Zeit, die ich kurios fand. Wussten Sie beispielsweise, dass 1911 überall in Paris Milchautomaten von Maggi herumstanden?

Einige der legendären Künstlercafés in Paris gibt es noch immer: vom „Dome“ bis zum „Deux Magots“. Wo finden Sie das charakteristische Flair am schönsten?

Ich finde an der Ecke wo „La Rotonde“ und „Dome“ sind, kann man noch etwas spüren. Was man hingegen meiden sollte, ist der Montmartre – absolut entsetzlich, eine Karikatur seiner selbst.

„Und natürlich trinken wir Absinth.“

Wenn Sie sich in Ihr Romanszenario versetzen könnten: Wo würden Sie sich am liebsten mit wem verabreden und welchen Drink bestellen?

Ich würde gerne mit Guillaume Apollinaire ins „L‘Enfer“ gehen. Das war ein Laden am Pigalle, der auf Hölle gemacht war, mit Teufeln als Kellner und Geisterbahninterieur. Und natürlich trinken wir Absinth.